Meno donne occupate: è necessariamente un male?

di Enrico Galoppini

In mezzo a qualche timido segnale di “ripresa”, sono stati diffusi i nuovi dati sull’occupazione, i quali mostrano un calo per il mese di febbraio.

In mezzo a qualche timido segnale di “ripresa”, sono stati diffusi i nuovi dati sull’occupazione, i quali mostrano un calo per il mese di febbraio.

Premetto che non credo né alla “ripresa” né ai “dati” dei vari istituti specializzati.

Alla prima non credo perché non può esserci uscita da una “crisi” che è epocale, “di civiltà”. Non si può venire fuori – come fosse una perturbazione meteorologica – da una condizione, da uno stato d’animo che ci deve accompagnare finché durerà la parabola discendente dell’unica superpotenza rimasta. Se siamo in “crisi”, tutto è lecito, dai licenziamenti e i “tagli” indiscriminati allo stato di polizia, dato che quella va a coniugarsi con l’altra grande narrazione di questi tempi: la “guerra al terrorismo”.

Dei secondi – cioè i “dati” – perché mai dovrei fidarmi? I “dati” non sono solo un “numero”. Il dato numerico, di fatto, si costruisce stabilendo a monte i criteri e gli artifici contabili che andranno a produrlo. Tutti sanno della barzelletta del cappello che, tra le varie voci, rientrava (?) nel “paniere” che fissa il tasso d’inflazione. E anche la storia del “pollo a testa” delle medie statistiche è arcinota. Questi “dati”, inoltre, vengono enfatizzati o meno a seconda dell’effetto politico che s’intende produrre: è evidente che una “occupazione in calo” non costituisce una bella pubblicità per un governo che della lotta alla disoccupazione ha fatto il suo cavallo di battaglia. Ma che per ora sembra essere riuscito solo ad abolire lo spauracchio degli sfruttatori d’ogni colore, l’articolo 18.

Detto questo, i dati sul calo dell’occupazione hanno fatto stracciare le vesti a qualche femminista incallita, perché “il dato dei dati”, quello relativo alle donne, è peggiore di quello degli uomini.

Detto questo, i dati sul calo dell’occupazione hanno fatto stracciare le vesti a qualche femminista incallita, perché “il dato dei dati”, quello relativo alle donne, è peggiore di quello degli uomini.

“Le donne pagano il prezzo più alto”; “Ad essere estromesse sono le donne, soltanto le donne”; “Per le donne la crisi è più dura”.

Un lamento senza fine per qualche donna che rimarrà a casa.

Ma a fare che cosa?

È questo il punto che non viene mai analizzato, perché si dovrebbe entrare nel merito della donna che lavora in casa.

E a casa, di cose da fare ce ne sono un sacco.

Dalla cura dei figli all’ordinaria gestione delle questioni domestiche, per l’appunto. Che quando una donna se ne sta tutto il giorno fuori di casa, come minimo, vengono trascurate. Ed in più d’un caso, tutto se ne va allegramente a ramengo. A cominciare dai pasti, che sono sempre più scadenti dal punto di vista nutrizionale perché per mangiare bene più che i soldi ci vuole il tempo.

Per gli amanti della riduzione di tutto all’economia, va poi rilevato come una donna impegnata primariamente con la casa ed i figli fa risparmiare non poco, in termini monetari. Bastano meno soldi, e questo lo sanno anche le mura di casa, che in questo modo vedranno più spesso la padrona piuttosto che baby sitter e donne delle pulizie.

Quanto all’equilibrio psicofisico dei figli, non parliamone neppure. Ovvio che i pedagoghi d’ogni risma non ammetteranno mai, nemmeno sotto tortura, che un bambino cresciuto a più alto contatto coi genitori svilupperà una maggiore sicurezza di sé ed una migliore affettività rispetto a quello sballottato tra nonni ed asili sin da tenera età.

Quanto all’equilibrio psicofisico dei figli, non parliamone neppure. Ovvio che i pedagoghi d’ogni risma non ammetteranno mai, nemmeno sotto tortura, che un bambino cresciuto a più alto contatto coi genitori svilupperà una maggiore sicurezza di sé ed una migliore affettività rispetto a quello sballottato tra nonni ed asili sin da tenera età.

Ma questo oggi non lo si deve dire. E per questo proprio chi si trincera dietro le solite “statistiche” si guarda bene dal produrne in materia, col pretesto che si tratta di aspetti non misurabili.

Sia chiaro che non intendo attaccare le singole famiglie nelle quali entrambi i coniugi lavorano fuori di casa e perciò si trovano “obbligati” a mandare i figli al “nido”.

Vorrei solo farli riflettere sul fatto che potrebbero agire diversamente, accorgendosi poi che tutto filerebbe in maniera più armoniosa e certamente meno stressante e traumatica per tutti.

E questo lo voglio dire anche ai padri, che dovrebbero finirla di starsene lontani dalle loro famiglie praticamente tutto il giorno, se non addirittura per settimane intere.

Ma anche loro hanno “colpa” di ciò fino ad un certo punto, un po’ perché in certi casi – avendo accettato una specifica mansione – non possono fare altrimenti, un po’ perché sono vittime di una mentalità produttivistica del benessere, che incita ad un certo stile di vita nel quale rientra anche un determinato assetto familiare.

Se qualcuno porta una colpa per davvero, questi sono i nostri governanti ed i vari “rappresentanti istituzionali” (religiosi compresi), che anziché imprimere alla nostra società, e perciò anche alle famiglie, ritmi e modi di vita più a misura d’uomo (e di bambino, che sarà giustappunto “l’uomo” del futuro), non fanno altro che studiare dei sistemi per far finire più persone possibile nel tritacarne di un “produci, consuma, crepa” che sinceramente ha fatto abbondantemente il suo tempo.

Se qualcuno porta una colpa per davvero, questi sono i nostri governanti ed i vari “rappresentanti istituzionali” (religiosi compresi), che anziché imprimere alla nostra società, e perciò anche alle famiglie, ritmi e modi di vita più a misura d’uomo (e di bambino, che sarà giustappunto “l’uomo” del futuro), non fanno altro che studiare dei sistemi per far finire più persone possibile nel tritacarne di un “produci, consuma, crepa” che sinceramente ha fatto abbondantemente il suo tempo.

Non è forse vero che la gente oggi lavora troppo? E non ha qualche relazione col problema delle “donne senza lavoro” il fatto che – a parte quelle che per disgrazia restano da sole – in troppe scelgono di non sposarsi? E quante sono le donne davvero felici di lavorare fuori di casa? Non sarebbe meglio “tornare indietro”, e cioè quando uno stipendio bastava per vivere più che decorosamente? È o non è il tempo il bene più prezioso di cui disponiamo?

Col che, anche senza giungere al limite estremo di un mio professore, il quale sosteneva che “ogni donna che lavora toglie il posto al maschio”, penso non di aver esaurito un argomento sicuramente assai complesso. Quantomeno, però, di aver gettato il seme del dubbio su quest’immagine stereotipata della donna tapina e frustrata quando non lavora fuori dalle mura domestiche.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

Articolo Successivo L’integrazione del machete, sui treni italiani

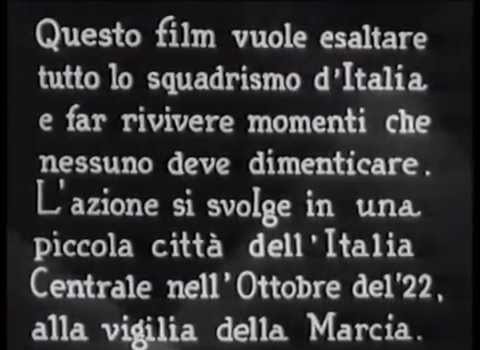

L’integrazione del machete, sui treni italiani  L’arma più forte / 4 – Vecchia guardia

L’arma più forte / 4 – Vecchia guardia  La parabola di Renzi: da “il Bomba” al petardo del Gottardo

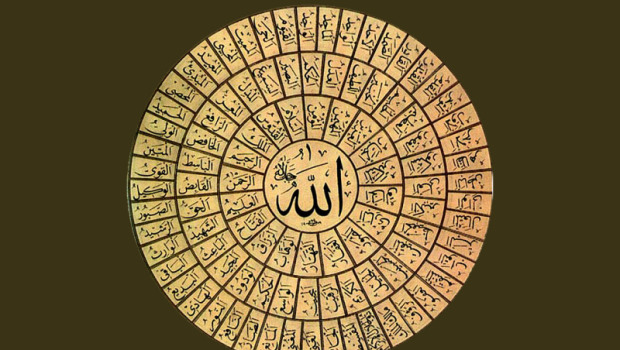

La parabola di Renzi: da “il Bomba” al petardo del Gottardo  “I diritti dell’uomo” negli insegnamenti dell’Islàm

“I diritti dell’uomo” negli insegnamenti dell’Islàm  La Divina Concordia in un monile danese

La Divina Concordia in un monile danese  Chi ha paura delle moschee?

Chi ha paura delle moschee?  Alcune considerazioni dopo le stragi di Parigi

Alcune considerazioni dopo le stragi di Parigi  Pensioni: un sistema miserabile voluto dai poteri forti

Pensioni: un sistema miserabile voluto dai poteri forti