Integrazione: “non c’è trippa per gatti”

di Michele Rallo

L’ultima frontiera della strategia immigrazionista passa attraverso un banale giochetto di parole. Avevano iniziato con “accoglienza” e con “solidarietà”, fidando sulla bontà d’animo degli italiani. E, fino a un certo punto, sono riusciti a prenderci per i fondelli.

L’ultima frontiera della strategia immigrazionista passa attraverso un banale giochetto di parole. Avevano iniziato con “accoglienza” e con “solidarietà”, fidando sulla bontà d’animo degli italiani. E, fino a un certo punto, sono riusciti a prenderci per i fondelli.

Poi, quando i ritmi dell’invasione sono diventati terrificanti, il castello di carte buonista è crollato miseramente, travolgendo i trafficanti dell’accoglienza e i predicatori dell’inclusione. Alla fine lo hanno capito anche loro: gli italiani non ne vogliono più sapere, si sono rotti i cosiddetti, vogliono riappropriarsi dei loro treni, dei loro giardini pubblici, delle loro periferie lasciate in mano alla delinquenza d’importazione, delle loro case popolari, dei loro posti-letto in ospedale, dei loro posti di lavoro sempre più contesi da una concorrenza spietata, dei loro soldi gettati nella fornace di una solidarietà pelosa che ci costa fior di miliardi (che paghiamo con i “sacrifici”).

È così. Se ne son dovuti fare una ragione anche i chierichetti di el General e i maggiordomi dei miliardari filantropi. In attesa che il concetto riesca a penetrare anche le teste di coccio di certa sinistra italiana, che galoppa gagliarda verso il suicidio elettorale.

A questo punto, però, gli strateghi dei poteri forti hanno suggerito ai loro seguaci italiani una tattica alternativa: non parlare più di “solidarietà”, di “accoglienza”, di “disperati in fuga dalle guerre e dalle dittature”, e fingere di voler venire incontro alla popolazione italiana. Le tappe di questa strategia le abbiamo viste negli ultimi mesi: stretta sull’anarchia ONG, un ministro degli Interni travestito da “duro”, espulsione di qualche jihadista colto con le mani nel tritolo, promessa (solo promessa) di effettuare i rimpatri degli irregolari, e – soprattutto – l’immissione nel circuito giornalistico-televisivo di una nuova parola magica: “integrazione”.

A questo punto, però, gli strateghi dei poteri forti hanno suggerito ai loro seguaci italiani una tattica alternativa: non parlare più di “solidarietà”, di “accoglienza”, di “disperati in fuga dalle guerre e dalle dittature”, e fingere di voler venire incontro alla popolazione italiana. Le tappe di questa strategia le abbiamo viste negli ultimi mesi: stretta sull’anarchia ONG, un ministro degli Interni travestito da “duro”, espulsione di qualche jihadista colto con le mani nel tritolo, promessa (solo promessa) di effettuare i rimpatri degli irregolari, e – soprattutto – l’immissione nel circuito giornalistico-televisivo di una nuova parola magica: “integrazione”.

È una parola che si presta ad un uso duro, austero, quasi di difesa dei tanto vituperati “muri”. Chi vuole restare in Italia, deve accettare di “integrarsi”, deve – cioè – accettare le leggi e gli usi del paese che lo ospita, deve capire che in Italia ci sono ancora dei cristiani – Bergoglio permettendo – e deve quindi concederci di festeggiare il Natale di Nostro Signore e la Pasqua di Resurrezione, deve rinunziare a picchiare la moglie se mette un rossetto, deve pagare il biglietto sugli autobus, e così via dicendo. Deve anche cercarsi un lavoro, un alloggio e tutto quanto connesso ad una civile sistemazione. Tutto ciò – aggiungono i più duri fra i duri – solo dopo essere stati ammessi fra chi “ha diritto” di restare in Italia.

Dunque, cominciamo dalla coda: nessuno straniero “ha diritto” di restare in Italia. È il nostro Stato che, avendo sottoscritto delle convenzioni internazionali, concede oggi a talune ristrette [?] categorie di migranti (ma non è detto che continui a farlo domani) la possibilità di soggiornare in Italia per un periodo più o meno lungo.

Una sola categoria di stranieri ha pienamente diritto di rimanere in Italia: quella di coloro che hanno un rapporto di parentela (anche acquisita) con cittadini italiani. Per il resto, sono tutti ospiti; anche quei pochi che rispondano ai requisiti di cui alla convenzione ONU che abbiamo sottoscritto: coloro, cioè, che abbiano abbandonato il proprio paese «per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica».

Una sola categoria di stranieri ha pienamente diritto di rimanere in Italia: quella di coloro che hanno un rapporto di parentela (anche acquisita) con cittadini italiani. Per il resto, sono tutti ospiti; anche quei pochi che rispondano ai requisiti di cui alla convenzione ONU che abbiamo sottoscritto: coloro, cioè, che abbiano abbandonato il proprio paese «per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica».

Ma, attenzione: anche costoro, i pochi veri “rifugiati”, non hanno “diritto” ad essere accolti; hanno “i requisiti” per essere accolti. A norma del diritto internazionale, nessuno ha diritto di entrare in uno Stato di cui non ha la cittadinanza. Esattamente come, secondo le più elementari norme del diritto civile, nessun soggetto ha il diritto di entrare a casa d’altri. È il padrone di casa ad avere il diritto di ammettere o meno qualcuno entro le proprie mura, di imporre delle condizioni per essere ammesso (per esempio, delle regole di comportamento) e di stabilire se l’ospite possa fermarsi per un’ora, un giorno o un anno. Ed è esattamente così anche in scala maggiore: lo Stato, ogni singolo Stato, ha il diritto inalienabile di accogliere o di respingere chicchessia.

Accertato così che nessuno straniero “ha diritto” di venire in Italia, torniamo alla “integrazione”. Vero capolavoro di tecnica subliminale: vogliono farci accettare come positivo il punto maggiormente negativo del fenomeno migratorio. Infatti, l’aspetto peggiore dell’assalto dei migranti ai nostri confini non è la “accoglienza”: facciamo bene a “salvarli”, a nutrirli, a vestirli, anche a regalar loro biciclette e telefonini. Ma, poi, il nostro interesse primario è quello di rimandarli indietro nel più breve tempo possibile: prima che si “integrino”, prima – cioè – che si trovino un lavoro (togliendolo agli  italiani), che si trovino un alloggio popolare (togliendolo agli italiani), che vadano ad incidere pesantissimamente sul sistema sanitario, sul sistema previdenziale, sul sistema carcerario, su tutti i settori della nostra vita nazionale; settori per cui i migranti, lungi dall’essere “una risorsa”, sono un peso aggiuntivo che è oggettivamente insostenibile da parte delle nostre scassatissime finanze.

italiani), che si trovino un alloggio popolare (togliendolo agli italiani), che vadano ad incidere pesantissimamente sul sistema sanitario, sul sistema previdenziale, sul sistema carcerario, su tutti i settori della nostra vita nazionale; settori per cui i migranti, lungi dall’essere “una risorsa”, sono un peso aggiuntivo che è oggettivamente insostenibile da parte delle nostre scassatissime finanze.

È un peso che non ci possiamo accollare. Esattamente come – ritornando ad un parallelo casereccio – una famiglia in ristrettezze economiche deve dedicare ogni risorsa per sostenere la propria prole, e non può decidere di accogliere uno o più figli adottivi.

Di primo acchito, ci sembra un fatto positivo vedere un africano “integrato” che veste l’uniforme di carabiniere, o una asiatica “integrata” che fa la ballerina in tv. Ma – se ci riflettiamo un momento – ci rendiamo subito conto che questo significa un ragazzo italiano che non riuscirà a fare il carabiniere, o una ragazza italiana che non riuscirà a fare la ballerina di fila.

Il nostro interesse – e spero che i governanti di domani lo comprendano – non è quello di integrare, di “includere”. Il nostro interesse è di rimandarli a casa loro. Qui – come dicono a Roma – “nun c’è più trippa pe’ gatti”.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

Articolo Successivo Gli omicidi in famiglia sono uno scandalo troppo grosso perché li si consideri semplice “cronaca nera”

Gli omicidi in famiglia sono uno scandalo troppo grosso perché li si consideri semplice “cronaca nera”  A che gioco giocano certe “accademie”? Nota a margine del “caso Regeni”

A che gioco giocano certe “accademie”? Nota a margine del “caso Regeni”  La vittoria di Trump: il populismo ha sconfitto il conformismo

La vittoria di Trump: il populismo ha sconfitto il conformismo  Emergenza “sicurezza”: una lezione dal Palio di Siena

Emergenza “sicurezza”: una lezione dal Palio di Siena  Ancora su Halloween e la “pedagogia della morte”

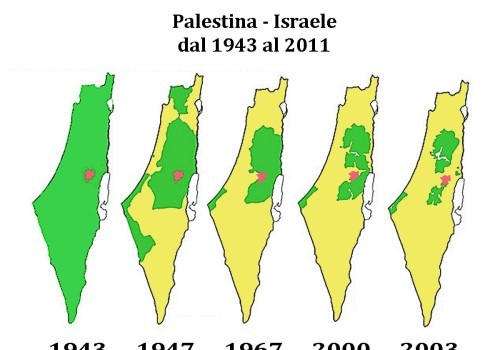

Ancora su Halloween e la “pedagogia della morte”  L’edificante favola del “multiculturalismo” israeliano

L’edificante favola del “multiculturalismo” israeliano  Il prode Matteo, fra sceicchi, bombe e ministresse

Il prode Matteo, fra sceicchi, bombe e ministresse  La “salute integrale” nella prospettiva del Tasawwuf

La “salute integrale” nella prospettiva del Tasawwuf