Alcune considerazioni sul concetto di “custodia” nella cultura arabo-musulmana

di Enrico Galoppini

Tra numerosi i luoghi comuni negativi e destituiti d’ogni fondamento relativi all’Islam ed ai musulmani si annoverano quelli che puntano a cogliere pretese “radicali” differenze col Cristianesimo. Tra i più diffusi di questo tipo citiamo “l’assenza” del perdono o della misericordia. Oppure il mancato rispetto della “persona umana”. Fiumi di parole sono state usate per sottolineare che, in opposizione al cristiano, il musulmano è incapace di perdonare o di provare sentimenti come la pietà o la misericordia, in quanto egli sarebbe plasmato ad immagine e somiglianza di un Dio “tirannico, geloso e vendicativo”.

Tra numerosi i luoghi comuni negativi e destituiti d’ogni fondamento relativi all’Islam ed ai musulmani si annoverano quelli che puntano a cogliere pretese “radicali” differenze col Cristianesimo. Tra i più diffusi di questo tipo citiamo “l’assenza” del perdono o della misericordia. Oppure il mancato rispetto della “persona umana”. Fiumi di parole sono state usate per sottolineare che, in opposizione al cristiano, il musulmano è incapace di perdonare o di provare sentimenti come la pietà o la misericordia, in quanto egli sarebbe plasmato ad immagine e somiglianza di un Dio “tirannico, geloso e vendicativo”.

Due osservazioni, prima di procedere. Quali differenze vi sarebbero col Dio della Torah se la comprensione del divino dovesse fermarsi alla lettera di un testo sacro? Eppure nessuno si azzarda a stigmatizzare gli ebrei come alieni da queste nobili qualità. Segno che quando si vuol dare addosso a qualcuno ogni pretesto è buono e si fa dire al testo sacro quel che si vuole. Esattamente come fanno, all’altro estremo, i seguaci dei movimenti più accesamente fanatizzati dell’Islam ‘battagliero’, per i quali, invertendo di fatto l’ordine dei fattori, la collera di Allah precede la Sua misericordia. Quando è vero semmai il contrario, come non è vero (giusto per rintuzzare le ‘illusioni’ di certo buonismo a tinte religiose) che ad Allah non sia pertinente la collera, perché negargliela sarebbe come limitarLo per ridurlo a nostre categorie sentimentali e consolatorie. Di qui, la seconda osservazione. Tutta questa preoccupazione di definire alcuni esseri umani costretti in “categorie” ed incapaci di perdonare a ragione della loro religione deriva, oltre che dall’ignoranza sulle cose di cui si ha la pretesa d’occuparsi, dalla riduzione di tutto alle fisime moderne, per le quali non si è religiosi se non si è – per esempio – capaci di perdonare prima di aver elaborato un perdono che si estorce, col sangue ancora caldo della vittima, ai suoi familiari, pena l’accusa di “barbarie”. Lo stesso dicasi per tutte le nobili qualità che al musulmano, in base ad una lettura faziosa e selettiva del Corano (e della tradizione profetica), vengono negate per farne risaltare l’assoluta irriducibilità coi valori del “mondo moderno”, del quale il cristiano – un cristiano debitamente “rieducato” – sarebbe il perfetto cittadino-modello con la sua “superiorità morale”.

Sembrerebbe di assistere a delle bagattelle preelettorali, invece no. Con tutto questo j’accuse all’indirizzo di circa due miliardi di persone ci si prefigge, da parte della quasi totalità dei media “globali” e di una discreta rappresentanza delle “istituzioni culturali”, di depennare dalla “umanità” i fedeli di Allah in quanto non “al passo coi tempi” e dunque incapaci, oltre che indegni, di stare in mezzo agli altri.

Scopo di questo breve scritto che non ha alcuna pretesa di esaustività al riguardo è perciò quello di apportare un piccolo granello di verità per contrastare questa macchina dell’odio di cui conosciamo abbastanza bene il perché e il per come, anche se questi ultimi aspetti esulano dai motivi per cui ci è stato chiesto di scrivere e pertanto soprassederemo momentaneamente da quello che, comunque, è un altro lavoro da fare.

Qui, in particolare, vorremmo esporre che cosa ci dicono la cultura arabo-musulmana e la lingua araba al riguardo del concetto di “custodia” (e di quello di “fiducia”, ad esso intimamente correlato).

La lingua araba ci è di grande aiuto in questa ricerca, poiché classificando i vocaboli per radici triconsonantiche assolutamente evidenti presenta in maniera chiara i concetti ed i relativi termini per esprimerli. Parole come amîn (“fededegno”, “segretario”), amâna (“pegno”, “fedeltà”, “deposito di fiducia”), amân (“salvacondotto”), amn (“sicurezza”), mu’min (“credente”), îmân (“fede”) eccetera condividono la radice triconsonantica hamza-mîm-nûn. Radice che, per proseguire nell’esposizione di alcuni lemmi presenti sul dizionario arabo-italiano, ci offre parole moderne come ta’mînât (“assicurazioni”), mu’ammin (“assicuratore”) e mu’amman (“assicurato”). Persino âmîn, il corrispondente del cristiano “amen” che va pronunciato distintamente al termine della recitazione della sura al-FâtiHa, deriva dalla medesima radice, il cui senso generale adesso risulta chiarito.

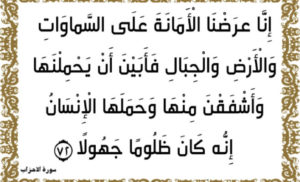

Nel Corano, nella sura XXXIII, vv. 72-73, si trova per la prima ed unica volta il termine amâna (“pegno”, “fedeltà”, “deposito di fiducia”) in relazione a ciò che, mostrato ai cieli (simbolo della manifestazione “sottile”), alla terra (simbolo di quella “grossolana”) e alle montagne fu rifiutato da questi, mentre fu l’uomo – preposto, in quanto essere centrale della manifestazione, alla realizzazione metafisica – ad accollarsi una simile enorme responsabilità. Ma prima d’ogni altra considerazione, proponiamo una traduzione dei due versetti summenzionati: «(72) In verità proponemmo ai cieli, alla terra e alle montagne il deposito di fiducia, ma essi si guardarono bene dal caricarsene avendone paura; se n’è incaricato l’uomo, oppressore ed ignorante, (73) affinché Iddio punisca gli ipocriti e le ipocrite, e gli associatori e le associatrici, ma perdoni [facendo ritornare a Lui] i credenti e le credenti: Iddio è perdonatore e clementissimo».

Nel Corano, nella sura XXXIII, vv. 72-73, si trova per la prima ed unica volta il termine amâna (“pegno”, “fedeltà”, “deposito di fiducia”) in relazione a ciò che, mostrato ai cieli (simbolo della manifestazione “sottile”), alla terra (simbolo di quella “grossolana”) e alle montagne fu rifiutato da questi, mentre fu l’uomo – preposto, in quanto essere centrale della manifestazione, alla realizzazione metafisica – ad accollarsi una simile enorme responsabilità. Ma prima d’ogni altra considerazione, proponiamo una traduzione dei due versetti summenzionati: «(72) In verità proponemmo ai cieli, alla terra e alle montagne il deposito di fiducia, ma essi si guardarono bene dal caricarsene avendone paura; se n’è incaricato l’uomo, oppressore ed ignorante, (73) affinché Iddio punisca gli ipocriti e le ipocrite, e gli associatori e le associatrici, ma perdoni [facendo ritornare a Lui] i credenti e le credenti: Iddio è perdonatore e clementissimo».

Non ci pare superfluo, per comprendere meglio questi due versetti, ricorrere di nuovo al dizionario della lingua araba.

«(72) Innâ ‘araDnâ [In verità mostrammo, esponemmo] l-amânata [la fedeltà; il pegno, il deposito di fiducia] ‘alâ s-samâwâti wa l-arDi wa l-jibâli [ai cieli, alla terra e alle montagne] fa-abayna [ma si rifiutarono di; declinarono (l’invito a)] an yaHmilna-hâ [portare ciò] fa-ashfaqna min-hâ [e si preoccuparono di; stettero in ansia per ciò] wa Hamala-hâ l-insânu [mentre lo portò/se ne fece carico l’essere umano] inna-hu kâna Zalûman jahûlan [in verità egli è iniquo/oppressore/tiranno ed estremamente ignorante]; (73) li-yu‘adhdhiba Allâhu [affinché Allah castighi] l-munâfiqîna wa l-munâfiqâti wa l-mushrikîna wa l-mushrikâti [gli ipocriti e le ipocrite, gli associatori/idolatri e le associatrici/idolatre] wa yatûba Allâhu ‘alâ [e perdoni (facendo tornare a Lui)] l-mu’minîna wa l-mu’minâti [i credenti e le credenti] wa kâna Allâhu ghafûran rahîman [Allah è tutto perdonatore e clementissimo]».

L’edizione del Corano intitolata Kalimât al-Qur’ân (“Le parole del Corano”) e pubblicata nel 1420 dell’Ègira dalla casa editrice siriana Dâr al-Ma‘rifa, alle note a margine della sura XXXIII (p. 427) riporta alla spiegazione del termine amâna: at-takâlîfu min fi‘lin [“azione”, “agire”] wa tarkin (“abbandono”, “omissione”]. Che, considerato il senso della radice kâf-lâm-fâ’ (“assegnazione”, “incarico”; “onere”, “spesa”, “costo”) ci permette di tradurre tale spiegazione con “l’onere [che comporta] il fare e il non fare”. Abayna viene invece fatto corrispondere al senso di imtana‘na, dal verbo imtana‘a (“stare alla larga”; “astenersi dal fare”; “declinare”, “non accettare”), dunque è corretto tradurre abayna con “rifiutarsi di” a seguito di una proposta. Ultima nota proposta da questo succinto tafsîr (“commento”) a margine di questi versetti del Corano, quella concernente il verbo ashfaqa min, messo in relazione con la paura di “tradire” (khiyâna) la parola data assumendosi l’incarico della amâna.

Non si va lontano dal vero, pertanto, affermando che il concetto di amâna ha a che fare con un qualche cosa che implica un tale responsabilità che nessuno, eccetto l’uomo, questa creatura esistenziata persa nella sua “oscurità” (questo è il senso della radice Zâ-lâm-mîm da cui Zalûm, ovvero “iniquo”, “oppressore”, “tiranno”, principalmente verso se stesso perché privo di nûr, “Luce”) e nella sua ignoranza (probabilmente della sua “dignità”), se ne fa carico. Dall’esito del compito di cui l’uomo s’è fatto carico dipenderanno o il suo castigo (‘adhâb, della stessa radice del verbo ‘adhdhaba visto nel versetto 73: “punire”, “castigare”), se egli si rivelerà ipocrita ed idolatra (la rad. shîn-râ’-kâf implica l’idea di “associare”, da cui la traduzione di shirk con “associazionismo” di altri dei ad Allah, ovvero “idolatria”), oppure il premio consistente nel “ritorno a Lui” (questo il senso del verbo tâba, da cui anche il nome tawba, “pentimento”), se egli invece si dimostrerà mu’min, cioè “fedele” (dalla medesima radice di amâna).

Ora, il termine mu’min, grammaticalmente parlando, è un “nome d’agente” (cioè che corrisponde grosso modo al nostro participio presente) del verbo âmana bi-, “rimettersi a”, “riporre fiducia in”; “credere” (nel senso di aver fede). Per questo al-mu’minûna e al-mu’minât sono “i credenti” e “le credenti”. Ma non, come si suol ritenere secondo la mentalità moderna, nel senso di coloro che “credono” a qualcuno o qualcosa purché sia, come dei… “creduloni”; né come sinonimo di tutte le persone che seguono i precetti di una religione e, nello specifico, come equivalente di “musulmani” (quasi due miliardi di persone, a prescindere). Il Corano, da questo punto di vista per così dire “democratico”, lascia ben pochi spazi alle illusioni, come qualsiasi altro testo rivelato o comunque ispirato dallo Spirito Santo: la qualità di “credente”, cioè di colui che “si affida” e ripone la sua fiducia nell’unico Dio (Uno ed Unico) non è appannaggio di chiunque si professi “musulmano”. Le qualità negative dell’ipocrisia (nifâq) e dell’idolatria (shirk) che, ricordiamolo, comportano il castigo divino, sono attribuibili anche ai “musulmani” che non si affidano e non si rimettono completamente ad Allah. Fintanto che residua nel cuore del musulmano (e di qualsiasi seguace di un’altra religione) un granello di “ipocrisia” e di “idolatria” non si è sicuri del “perdono”, e cioè del “ritorno a Lui”, che poi è l’obiettivo unico di tutta l’ascesi (jihâd) cui è chiamato l’homo religiosus. La îmân (“fede” assoluta ed incondizionata) opera di concerto, integrandosi, con lo iHsân (l’operare secondo il bene, da una radice Hâ’-sîn-nûn che veicola l’idea congiunta di “bello” e “buono”) e lo islâm (l’abbandono fiducioso, come in una “resa” senza più “opposizione”, al decreto divino).

Ora, il termine mu’min, grammaticalmente parlando, è un “nome d’agente” (cioè che corrisponde grosso modo al nostro participio presente) del verbo âmana bi-, “rimettersi a”, “riporre fiducia in”; “credere” (nel senso di aver fede). Per questo al-mu’minûna e al-mu’minât sono “i credenti” e “le credenti”. Ma non, come si suol ritenere secondo la mentalità moderna, nel senso di coloro che “credono” a qualcuno o qualcosa purché sia, come dei… “creduloni”; né come sinonimo di tutte le persone che seguono i precetti di una religione e, nello specifico, come equivalente di “musulmani” (quasi due miliardi di persone, a prescindere). Il Corano, da questo punto di vista per così dire “democratico”, lascia ben pochi spazi alle illusioni, come qualsiasi altro testo rivelato o comunque ispirato dallo Spirito Santo: la qualità di “credente”, cioè di colui che “si affida” e ripone la sua fiducia nell’unico Dio (Uno ed Unico) non è appannaggio di chiunque si professi “musulmano”. Le qualità negative dell’ipocrisia (nifâq) e dell’idolatria (shirk) che, ricordiamolo, comportano il castigo divino, sono attribuibili anche ai “musulmani” che non si affidano e non si rimettono completamente ad Allah. Fintanto che residua nel cuore del musulmano (e di qualsiasi seguace di un’altra religione) un granello di “ipocrisia” e di “idolatria” non si è sicuri del “perdono”, e cioè del “ritorno a Lui”, che poi è l’obiettivo unico di tutta l’ascesi (jihâd) cui è chiamato l’homo religiosus. La îmân (“fede” assoluta ed incondizionata) opera di concerto, integrandosi, con lo iHsân (l’operare secondo il bene, da una radice Hâ’-sîn-nûn che veicola l’idea congiunta di “bello” e “buono”) e lo islâm (l’abbandono fiducioso, come in una “resa” senza più “opposizione”, al decreto divino).

Âmana r-Rasûlu… (L’Inviato di Allah “crede”, cioè “ripone la fiducia”) è l’incipit di uno dei versetti (il 285 della sura II) più recitati (abbinato al successivo v. 286) a margine delle orazioni rituali (Salât). Forse varrà la pena di proporlo qui: Âmana r-Rasûlu bi-mâ unzila ilay-hi min Rabbi-hi wa l-mu’minûn; kullun âmana bi-Llâhi wa malâikati-hi wa kutubi-hi wa rusuli-hi; lâ nufarriqu bayna aHadin min rusuli-hi; wa qâlû sami‘nâ wa aTa‘nâ ghufrâna-ka Rabba-nâ wa ilay-ka l-maSîr”. Traduzione: «L’Inviato di Allah crede in ciò che è stato fatto scendere (nel senso di “rivelato”) a lui dal suo Signore, e così i credenti; ciascuno crede in Allah, nei Suoi angeli, nei Suoi libri e nei Suoi inviati; non facciamo distinzione tra alcuno dei Suoi inviati; ed han detto: “abbiamo udito ed obbedito; perdono Signor nostro, ché verso di te è il divenire”».

Al-Mu’min (“il Fedele”) è anche uno dei nomi più belli d’Iddio (asmâ’u Llâhi l-Husnâ), il che può risultare ‘strano’ se si pensa che si tratta dello stesso termine che indica coloro tra gli uomini che si affidano a Lui. Ma in questo “gioco di specchi” che è la “fede” nel quale anche Iddio affida all’uomo la amâna vi è probabilmente una traccia della natura teomorfica dell’essere umano, il quale, solo se è completamente “fedele” a se stesso, cioè alla sua natura più profonda (la coranica fiTra, per la quale non si trova meglio che renderla con “natura connaturata” in quanto faTara significa, nel processo divino di creazione, l’atto di Allah col quale Egli pone la “natura” di ogni cosa), può riuscire nell’unico ed improrogabile compito di fare ritorno (tawba, che significa anche “perdono”) all’Origine di tutto ciò che è esistenziato, ma anche dell’Essere e del non-Essere. Al Principio, insomma.

Al-Amîn (“il degno di fiducia”, da cui anche “segretario”) era, d’altronde, il nome con cui il Profeta Muhammad era noto a Mecca prima della sua “missione” di latore della risâla (“messaggio”, della stessa radice di rasûl, “inviato”). A tal proposito i tradizionisti, tra cui at-Tabarî, menzionano l’episodio della posa della pietra nera presso la Ka‘ba, dopo che era stata ricostruita daccapo. Tutti i capi dei vari clan influenti di Mecca – già sede d’una sorta di “pantheon” panarabo – volevano avere l’onore di posare quel portentoso ed enigmatico betilo (da Bet El: “la casa del Dio”) di provenienza celeste, quindi non riuscivano a mettersi d’accordo. Così, per un caso ‘fortuito’, venne scelto, per procedere a questo onorevole compito, il primo che fosse passato di lì. A quel punto, con un gesto simbolico che avrebbe prefigurato la sua missione di “paciere” tra gli arabi divisi tra mille culti, clan e partigianerie, al-Amîn prese il suo mantello (una delle sua reliquie più “potenti” ancora oggi conservate e venerate: si pensi al “Poema del mantello” di al-Busîrî), ne porse i quattro lembi ai quattro capi più influenti e, una volta giunti al punto in cui la pietra era da incastonare, la prese con le sue mani e la mise al suo posto.

Al-Amîn (“il degno di fiducia”, da cui anche “segretario”) era, d’altronde, il nome con cui il Profeta Muhammad era noto a Mecca prima della sua “missione” di latore della risâla (“messaggio”, della stessa radice di rasûl, “inviato”). A tal proposito i tradizionisti, tra cui at-Tabarî, menzionano l’episodio della posa della pietra nera presso la Ka‘ba, dopo che era stata ricostruita daccapo. Tutti i capi dei vari clan influenti di Mecca – già sede d’una sorta di “pantheon” panarabo – volevano avere l’onore di posare quel portentoso ed enigmatico betilo (da Bet El: “la casa del Dio”) di provenienza celeste, quindi non riuscivano a mettersi d’accordo. Così, per un caso ‘fortuito’, venne scelto, per procedere a questo onorevole compito, il primo che fosse passato di lì. A quel punto, con un gesto simbolico che avrebbe prefigurato la sua missione di “paciere” tra gli arabi divisi tra mille culti, clan e partigianerie, al-Amîn prese il suo mantello (una delle sua reliquie più “potenti” ancora oggi conservate e venerate: si pensi al “Poema del mantello” di al-Busîrî), ne porse i quattro lembi ai quattro capi più influenti e, una volta giunti al punto in cui la pietra era da incastonare, la prese con le sue mani e la mise al suo posto.

Âmina (lett. “pacifica”; “al sicuro”; “che vive tranquilla e serena”) era, oltretutto, il nome della madre di Muhammad, la quale morì quando il Profeta era ancora bambino. Ma è tutta la famiglia dell’Inviato di Allah che è connotata e circonfusa da un’idea di custodia. Difatti, il nonno ‘abd al-MuTTalib era il sâdin (“custode”, nel senso del nostro “sagrestano”) della Ka‘ba, di cui deteneva la chiave d’accesso. Incarico, quello della sidâna, di spettanza del clan dei Banû Hâshim della tribu dei Banû Quraysh. Hâshim, che significa letteralmente “colui che sbriciola”, era il bisnonno del Profeta, al quale fu assegnato tale epiteto perché una volta, essendo lui il “custode” della Ka‘ba, e comprendendo tale funzione quella di provvedere al vettovagliamento dei pellegrini, di fronte ad una situazione emergenziale determinata da un massiccio afflusso di questi ultimi ebbe lo spunto di preparare con le sue mani, evidentemente aiutato dall’Alto, una zuppa che prodigiosamente sfamò tutti quanti.

Sul concetto di “custodia” nella cultura arabo-musulmana si può poi passare ad indagare un’altra radice: Hâ’-fâ’-Zâ’. Qui troviamo infatti termini quali HafîZ, attributo di Allah in quanto invocato nella Sua qualità di “custode” e “preservatore”, tant’è che HafiZa-hu Llâh (“Iddio lo preservi”) è espressione abituale usata per augurare lunga vita ad un sant’uomo di cui vi è, evidentemente, gran bisogno per la baraka (“influenza spirituale”) di cui è provvisto e che diffonde nel suo ambiente. Yâ HafîZ (“O Preservatore”) dirà il fedele che invoca Iddio per ricevere protezione da un danno o un pericolo, o, semplicemente, da se stesso, ché, com’è risaputo, i peggiori pericoli per l’uomo derivano nient’altro che dal suo ego “insoddisfatto”.

Uno HâfiZ al-Qur’ân, se il verbo HafiZa significa, oltre che “preservare” e “custodire”, “tenere a mente”, è colui che manda il Libro sacro a memoria. Obbligo, questo, necessario solo a livello comunitario, nel senso che nella umma (la “comunità”) basta che alcuni conoscano a memoria il Corano. A livello individuale, naturalmente, ciò è altamente meritorio e fonte di benedizioni, dato che se il Corano è il vero “miracolo” dell’Islam (l’equivalente del Cristo nel Cristianesimo, con l’Inviato d’Iddio, suo “ricettacolo purissimo”, che corrisponde alla Vergine Maria), custodire in se stessi, nella propria memoria (dhâkira, ma anche HifZ), l’intera Parola divina non può che avvicinare alla condizione del Profeta che di quella si fece custodia e ‘megafono’.

HâfiZ è, inoltre, nome proprio maschile (basterà citare il celebre sufi e poeta persiano Hafez o, in tempi recenti, il padre dell’attuale presidente siriano, HâfiZ al-Asad). MaHfûZ (“custodito”) ci ricorda invece un altro personaggio celebre della letteratura araba contemporanea, insignito del Premio Nobel: l’egiziano Neghib Mahfuz. Proseguendo con una carrellata dei lemmi sub radice Hâ’-fâ’-Zâ’ troviamo infine, tra gli altri, istaHfaZa (“affidare a qn. qc.”), MuHâfiZ (il “governatore” di una regione, MuHâfaZa), miHfaza (“custodia”, da cui miHfaZatu n-nuqûd: “borsellino”, “portafogli”) eccetera.

HâfiZ è, inoltre, nome proprio maschile (basterà citare il celebre sufi e poeta persiano Hafez o, in tempi recenti, il padre dell’attuale presidente siriano, HâfiZ al-Asad). MaHfûZ (“custodito”) ci ricorda invece un altro personaggio celebre della letteratura araba contemporanea, insignito del Premio Nobel: l’egiziano Neghib Mahfuz. Proseguendo con una carrellata dei lemmi sub radice Hâ’-fâ’-Zâ’ troviamo infine, tra gli altri, istaHfaZa (“affidare a qn. qc.”), MuHâfiZ (il “governatore” di una regione, MuHâfaZa), miHfaza (“custodia”, da cui miHfaZatu n-nuqûd: “borsellino”, “portafogli”) eccetera.

HifZu l-amn, che in “annessione” contempla due nomi delle due radici che qui abbiamo scandagliato, significa “Pubblica Sicurezza”, il che prova per l’ennesima volta come queste due terne di consonanti radicali siano strettamente correlate ai concetti di “custodia”, “sicurezza” e “fiducia”.

E con questo, ripetiamolo, senza alcuna pretesa di completezza, né d’aver scritto alcunché di “originale” (cosa ben diversa dal senso di “originario”), concludiamo questo breve e modesto contributo ad una migliore conoscenza della tradizione islamica e dei suoi tesori spirituali.

(*) Nota sulla traslitterazione dei termini arabi.

Qui è stata adottata una traslitterazione di tipo semplificato che fa uso di lettere maiuscole per indicare i cosiddetti suoni “enfatici” dell’Arabo, per i quali nelle pubblicazioni specialistiche vengono utilizzate lettere dell’alfabeto latino (s, d, t, z, h) accompagnate da un punto sotto. Si tratta del medesimo sistema di traslitterazione in uso nel seguente libro: D. Halbout e J.-J. Schmidt, L’Arabo, (ed. it.) Assimil Italia, Chivasso (TO) 2008 (e succ. rist.), in part. alle pp. XIV-XVI.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

Articolo Successivo L’importante non è partecipare, ma vincere

L’importante non è partecipare, ma vincere  Donne in politica: un bilancio preoccupante

Donne in politica: un bilancio preoccupante  Vent’anni fa, una strage americana in Italia

Vent’anni fa, una strage americana in Italia  ONG sospette: indagate su Soros

ONG sospette: indagate su Soros  Evola e Guénon, questi sconosciuti

Evola e Guénon, questi sconosciuti  Je ne suis pas manipulé

Je ne suis pas manipulé  Un breve ‘comizio’ alla Lega

Un breve ‘comizio’ alla Lega  Disastri e terremoti: “Bambole, non c’è una lira!”

Disastri e terremoti: “Bambole, non c’è una lira!”

bellissima iniziativa