Non chiamatelo “gerarca”: Alessandro Pavolini al di là del “mito”

di Giovanni Di Martino

Malgrado l’ampia storiografia, il fascismo italiano non ha ancora un posto tranquillo nella storia. Forse perché lo si considera ancora impropriamente come un pezzo dell’attualità politica, e taluni storici hanno la loro parte di responsabilità. L’ampia storiografia, però, quale che sia il suo scopo, ha generato un altrettanto ampio lavoro di ricerca sulla vita degli infiniti gerarchi e gerarchetti (infiniti a dispetto di un capo che il potere cercava di esercitarlo da solo, arrivando a cumulare le cariche di presidente del consiglio, presidente del partito, comandante generale della milizia, comandante supremo delle forze armate, ministro dell’interno, degli esteri, della guerra, ministro dei lavori pubblici ad interim: tutto ciò era Mussolini al momento della sua democratica destituzione il 25 luglio del 1943).

Malgrado l’ampia storiografia, il fascismo italiano non ha ancora un posto tranquillo nella storia. Forse perché lo si considera ancora impropriamente come un pezzo dell’attualità politica, e taluni storici hanno la loro parte di responsabilità. L’ampia storiografia, però, quale che sia il suo scopo, ha generato un altrettanto ampio lavoro di ricerca sulla vita degli infiniti gerarchi e gerarchetti (infiniti a dispetto di un capo che il potere cercava di esercitarlo da solo, arrivando a cumulare le cariche di presidente del consiglio, presidente del partito, comandante generale della milizia, comandante supremo delle forze armate, ministro dell’interno, degli esteri, della guerra, ministro dei lavori pubblici ad interim: tutto ciò era Mussolini al momento della sua democratica destituzione il 25 luglio del 1943).

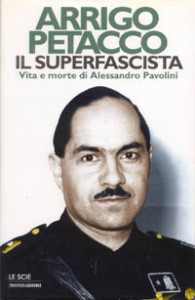

Ogni gerarca, quindi, ha la sua bella biografia (o addirittura le sue belle biografie), che, per quanto ben fatta o addirittura inappuntabile (come quelle di Guerri su Bottai, Ciano e Balbo), a volte non basta a mutare la vox populi sul personaggio raccontato. È il caso di Alessandro Pavolini, fascista della prima ora, ma della seconda ondata generazionale, quella che per ragioni anagrafiche non ha combattuto la Grande Guerra, federale di Firenze, poi ministro e poi segretario del partito nella Repubblica Sociale. La biografia di Pavolini viene scritta niente meno che da Arrigo Petacco, illustre storico militare lunigiano, biografo anche di Muti e Maria José. Le due biografie eccellenti che Petacco ha dedicato a Pavolini non sono però bastate a smontare il mito (in senso negativo) del nazifascista esaltato col teschio sul bavero che ordina rastrellamenti fino all’ultimo giorno di guerra. Figura di comodo creata soprattutto in ambito giornalistico ed abbastanza ben alimentata da cinema e televisione, pur essendo Pavolini impersonato da grandi attori (Giorgio De Lullo, Vittorio Mezzogiorno, Carlo Cartier, Massimo Sarchielli, Mattia Sbragia e Franco Parenti).

Pavolini è un uomo di cultura, ma non è un intellettuale da cineforum alla Veltroni. È figlio del massimo studioso italiano di civiltà nordiche e orientali, traduttore dal sanscrito e dal finnico. Il fratello è scrittore, giornalista, sceneggiatore e regista. Lui è orientato solo alla scrittura: romanzi e soprattutto giornali. A metà degli anni Venti è già molto potente nella federazione fascista di Firenze, ma non è un ras di provincia, come Farinacci a Cremona o Ricci a Carrara. Instaura un duumvirato mecenatistico con Luigi Ridolfi, che crea manifestazioni culturali famose nel mondo ancora oggi, come il Maggio musicale fiorentino e il Calcio in costume (in pratica il palio di Firenze). Sotto il patrocinio di Ridolfi e Pavolini viene fondata la squadra di calcio della città nel 1926, che in quindici anni vince per due volte il campionato di serie B e addirittura la Coppa Italia nel 1940. L’aspetto oggi inconcepibile di questo rinascimento in orbace è che i due, se non trovano denaro pubblico per le iniziative, provvedono di tasca propria, anziché svendere i monumenti alle multinazionali come Matteo Renzi.

Pavolini è un uomo di cultura, ma non è un intellettuale da cineforum alla Veltroni. È figlio del massimo studioso italiano di civiltà nordiche e orientali, traduttore dal sanscrito e dal finnico. Il fratello è scrittore, giornalista, sceneggiatore e regista. Lui è orientato solo alla scrittura: romanzi e soprattutto giornali. A metà degli anni Venti è già molto potente nella federazione fascista di Firenze, ma non è un ras di provincia, come Farinacci a Cremona o Ricci a Carrara. Instaura un duumvirato mecenatistico con Luigi Ridolfi, che crea manifestazioni culturali famose nel mondo ancora oggi, come il Maggio musicale fiorentino e il Calcio in costume (in pratica il palio di Firenze). Sotto il patrocinio di Ridolfi e Pavolini viene fondata la squadra di calcio della città nel 1926, che in quindici anni vince per due volte il campionato di serie B e addirittura la Coppa Italia nel 1940. L’aspetto oggi inconcepibile di questo rinascimento in orbace è che i due, se non trovano denaro pubblico per le iniziative, provvedono di tasca propria, anziché svendere i monumenti alle multinazionali come Matteo Renzi.

È un fascista di sinistra, ma la cosa non gli impedisce di entrare nel clan di Galeazzo Ciano del quale è amicissimo (anche per via della comune origine livornese). Del resto il correntone di Ciano è una rete di potere e intrallazzi senza un programma politico preciso, e con il solo obiettivo di succedere a Mussolini al posto dei vari Balbo, Arpinati, Marcello Petacci eccetera. Pavolini riesce a fare avere a Ciano un falso attestato di partecipazione alla Marcia su Roma. Con la squadriglia aerea di Ciano partecipa alla Guerra di Etiopia, come capitano osservatore. Della Spagna però non ne vuole sapere: per lui hanno ragione i repubblicani e con loro bisognerebbe schierarsi: Mussolini incassa il dissenso (peraltro espresso sottovoce), forse lo condivide anche, ma gli spiega che devono essere rispettate – già allora – esigenze geopolitiche, prima ancora che politiche.

È un fascista di sinistra, ma la cosa non gli impedisce di entrare nel clan di Galeazzo Ciano del quale è amicissimo (anche per via della comune origine livornese). Del resto il correntone di Ciano è una rete di potere e intrallazzi senza un programma politico preciso, e con il solo obiettivo di succedere a Mussolini al posto dei vari Balbo, Arpinati, Marcello Petacci eccetera. Pavolini riesce a fare avere a Ciano un falso attestato di partecipazione alla Marcia su Roma. Con la squadriglia aerea di Ciano partecipa alla Guerra di Etiopia, come capitano osservatore. Della Spagna però non ne vuole sapere: per lui hanno ragione i repubblicani e con loro bisognerebbe schierarsi: Mussolini incassa il dissenso (peraltro espresso sottovoce), forse lo condivide anche, ma gli spiega che devono essere rispettate – già allora – esigenze geopolitiche, prima ancora che politiche.

Alla fine del 1939, quando Ciano piazza i suoi uomini in tutte le cariche possibili, a Pavolini tocca niente meno che la propaganda, ossia il famoso Ministero della Cultura Popolare. È l’uomo giusto, ma il compito che lo attende, di lì a un anno, è immane: gestire la propaganda in guerra, sconfitta dopo sconfitta, affondamento dopo affondamento, bombardamento dopo bombardamento. Il MinCulPop fino ad allora è  poca cosa: un sottosegretariato del ministero dell’Interno fino al 1936, con undici persone a libro paga (a scapito di chi sostiene che il fascismo abbia alimentato il consenso con censura e propaganda), diventa dicastero indipendente pochi anni prima dell’insediamento di Pavolini, ma fino allo scoppio della guerra si limita ad inoltrare le “veline” ai giornali. Nemmeno la censura sui copioni e sulle sceneggiature è del tutto in mano al MinCulPop, dato che il capo della censura Zurlo dipende dal ministero dell’Interno. Ma con la guerra lo sforzo si moltiplica: non bisogna far sospettare che l’inevitabile vittoria sia evitabile, e quindi le ritirate diventano assestamenti sulle posizioni, le avanzate sono sfondamenti, bisogna tacere perché il nemico ci ascolta, e il nemico ci ascolta veramente, più di quanto si riesca ad immaginare. Il modello è il dottor Goebbels, che del resto è rimasto il punto di partenza di ogni tecnica di marketing e propaganda a tutt’oggi, anche per il nemico.

poca cosa: un sottosegretariato del ministero dell’Interno fino al 1936, con undici persone a libro paga (a scapito di chi sostiene che il fascismo abbia alimentato il consenso con censura e propaganda), diventa dicastero indipendente pochi anni prima dell’insediamento di Pavolini, ma fino allo scoppio della guerra si limita ad inoltrare le “veline” ai giornali. Nemmeno la censura sui copioni e sulle sceneggiature è del tutto in mano al MinCulPop, dato che il capo della censura Zurlo dipende dal ministero dell’Interno. Ma con la guerra lo sforzo si moltiplica: non bisogna far sospettare che l’inevitabile vittoria sia evitabile, e quindi le ritirate diventano assestamenti sulle posizioni, le avanzate sono sfondamenti, bisogna tacere perché il nemico ci ascolta, e il nemico ci ascolta veramente, più di quanto si riesca ad immaginare. Il modello è il dottor Goebbels, che del resto è rimasto il punto di partenza di ogni tecnica di marketing e propaganda a tutt’oggi, anche per il nemico.

Nei primi tre anni di guerra Pavolini gestisce un fronte, quello interno. È importantissimo, anche se non decisivo. Nell’autunno del 1942 però, non c’è manifesto o bollettino che regga, perché i nostri soldati si ritirano e nemmeno troppo ordinatamente. Oltre tutto se i generali tedeschi si preparano per una nuova guerra in Tunisia, quelli italiani sono al “si salvi chi può”. Il fronte interno non può reggere da solo, e a nulla valgono gli sforzi di Pavolini, che limita al minimo i festeggiamenti del 4 novembre, dal momento che ad El Alamein ci stiamo giocando tutto proprio a fianco di austriaci e tedeschi.

Nei primi tre anni di guerra Pavolini gestisce un fronte, quello interno. È importantissimo, anche se non decisivo. Nell’autunno del 1942 però, non c’è manifesto o bollettino che regga, perché i nostri soldati si ritirano e nemmeno troppo ordinatamente. Oltre tutto se i generali tedeschi si preparano per una nuova guerra in Tunisia, quelli italiani sono al “si salvi chi può”. Il fronte interno non può reggere da solo, e a nulla valgono gli sforzi di Pavolini, che limita al minimo i festeggiamenti del 4 novembre, dal momento che ad El Alamein ci stiamo giocando tutto proprio a fianco di austriaci e tedeschi.

A fine gennaio del 1943 c’è il rimpasto di governo, l’ultimo e il meno comprensibile. Salta anche Pavolini, che viene destinato alla direzione de Il Messaggero. Lui e Buffarini sono gli unici ministri silurati che non iniziano a cospirare alle spalle del capo. Tutti gli altri preparano il cesaricidio del 25 luglio, nella speranza di tornare al governo come i salvatori della patria, ma non hanno capito che il vero golpe lo sta preparando Vittorio Emanuele, che oltre a Mussolini vuole chiudere coi fascisti una volta per tutte.

Alla notizia dell’arresto di Mussolini, Pavolini reagisce scompostamente. Si rifugia nell’ambasciata tedesca e scappa in Germania per evitare l’arresto, come anche Farinacci, Ricci e Vittorio Mussolini, con i quali, dopo l’otto settembre e la fuga del re, tenta di formare un governo fascista nell’Italia non invasa. Ma ad Hitler l’idea non piace e meno ancora a Kesserling, che dei fascisti ne ha fin sopra i capelli e vorrebbe in Italia un governo tecnico che provvedesse all’ordine pubblico e basta. Nasce l’idea del governo Tassinari, ma mentre quest’ultimo si risolve ad accettare l’offerta, arriva la notizia della liberazione di Mussolini, e Hitler non sente ragioni, il nuovo governo fascista lo deve formare il duce.

Nasce la Repubblica Sociale, e con essa l’ultimo Pavolini, quello ricordato ufficialmente con la bava alla bocca e le mani sporche di sangue. L’intellettuale reagisce come nessuno si aspetta, posa il libro e impugna il moschetto, e spiega anche il perché: dal fascismo ha avuto tutto, e ora che le cose vanno male è pronto a dare tutto. Anziché la propaganda, però, Mussolini gli affida la segreteria del partito, dopo il mezzo rifiuto di Farinacci (che mira invano al ministero dell’Interno). Col senno di poi è un errore, perché se è vero che Pavolini è un segretario inedito con il quale il partito rifiorisce culturalmente dopo anni di militarismo, non bisogna dimenticare che l’opera organizzativa infaticabile di Pavolini fallisce a causa di un temperamento troppo romantico (il momento peraltro si presta bene, perché nulla è più romantico della disfatta).

Nasce la Repubblica Sociale, e con essa l’ultimo Pavolini, quello ricordato ufficialmente con la bava alla bocca e le mani sporche di sangue. L’intellettuale reagisce come nessuno si aspetta, posa il libro e impugna il moschetto, e spiega anche il perché: dal fascismo ha avuto tutto, e ora che le cose vanno male è pronto a dare tutto. Anziché la propaganda, però, Mussolini gli affida la segreteria del partito, dopo il mezzo rifiuto di Farinacci (che mira invano al ministero dell’Interno). Col senno di poi è un errore, perché se è vero che Pavolini è un segretario inedito con il quale il partito rifiorisce culturalmente dopo anni di militarismo, non bisogna dimenticare che l’opera organizzativa infaticabile di Pavolini fallisce a causa di un temperamento troppo romantico (il momento peraltro si presta bene, perché nulla è più romantico della disfatta).

Un dettaglio che la storiografia troppo spesso dimentica è che il fascismo repubblicano di Pavolini non cerca subito lo scontro frontale con il mondo che lo sta per sputare fuori. All’inizio, invero, è pacificatore, quasi ecumenico. Attento al dettaglio ed alla legalità. Inizia con una serie di direttive su uno stile a metà tra i fogli d’ordine di Starace e le veline che mandava ai quotidiani: vietato chiamare “gerarchi” i gerarchi, vietate le divise sfarzose del vecchio PNF. Il nuovo corso deve recuperare la purezza delle origini, col mitra al posto del manganello. Lui stesso gira in camicia nera con la pistola piantata nella cintura dei pantaloni, senza fondina.

Nei primi tre mesi di vita la Repubblica Sociale tenta invano di far ripartire lo Stato con tranquillità: riaprono le scuole, gli stabilimenti cinematografici, i distretti militari, il campionato di calcio. Si fa pure un tentativo di recuperare Roma capitale: nelle prime settimane in molti si recano nell’Urbe per vedere che aria tira. Graziani tiene un discorso agli ufficiali ed organizza una manifestazione al Vittoriano, alla quale si accodano anche il nuovo capo della milizia Ricci e il vice capo del governo Barracu. Mezzasoma, nuovo ministro della propaganda, cerca e trova funzionari da portare a Salò. Buffarini e Pavolini vorrebbero riunire le camere per ottenere una dichiarazione formale di decadenza della monarchia. Tutti quanti, però, si rendono conto che Roma, per quanto dichiarata “città aperta”, sia pericolosissima dal punto di vista politico, e tornano sul Garda con la coda tra le gambe. Solo Buffarini, di tanto in tanto, ricomparirà. L’abbandono di Roma ai tedeschi da parte del fascismo repubblicano renderà ridicola, dieci mesi dopo, la richiesta di Mussolini a Kesserling di difendere la capitale casa per casa.

Nei primi tre mesi di vita la Repubblica Sociale tenta invano di far ripartire lo Stato con tranquillità: riaprono le scuole, gli stabilimenti cinematografici, i distretti militari, il campionato di calcio. Si fa pure un tentativo di recuperare Roma capitale: nelle prime settimane in molti si recano nell’Urbe per vedere che aria tira. Graziani tiene un discorso agli ufficiali ed organizza una manifestazione al Vittoriano, alla quale si accodano anche il nuovo capo della milizia Ricci e il vice capo del governo Barracu. Mezzasoma, nuovo ministro della propaganda, cerca e trova funzionari da portare a Salò. Buffarini e Pavolini vorrebbero riunire le camere per ottenere una dichiarazione formale di decadenza della monarchia. Tutti quanti, però, si rendono conto che Roma, per quanto dichiarata “città aperta”, sia pericolosissima dal punto di vista politico, e tornano sul Garda con la coda tra le gambe. Solo Buffarini, di tanto in tanto, ricomparirà. L’abbandono di Roma ai tedeschi da parte del fascismo repubblicano renderà ridicola, dieci mesi dopo, la richiesta di Mussolini a Kesserling di difendere la capitale casa per casa.

All’inizio, dunque, Pavolini nomina dei federali moderati a capo delle varie province, con lo scopo di ricominciare a lavorare con serenità. A Roma fa sciogliere dopo un mese la banda di assassini insediata a Palazzo Braschi, comandata dal federale Bardi, da Pollastrini e dai fratelli Franquinet. In molte città viene tentato anche un accordo di non ingerenza con i notabili antifascisti, con rimando della soluzione delle pendenze alla fine della guerra. Ma il progetto non regge: a dicembre del 1943 sono già iniziati gli attentati ai federali ed ai loro collaboratori. Il PCI non ha interesse alla pacificazione, anzi combatte due guerre, contro il fascismo e contro gli altri partiti della resistenza (lo scopo è che le rappresaglie fasciste eliminino gli antifascisti non comunisti). Vengono ammazzati Riva (e poi Capelli) a Torino, Resega a Milano, Ghisellini a Ferrara, mentre si sta recando all’Assemblea Nazionale del Partito. Dopo la notizia di quest’ultimo attentato, Pavolini annuncia in diretta radiofonica che si cambierà registro, e probabilmente non resta altro da fare.

All’inizio, dunque, Pavolini nomina dei federali moderati a capo delle varie province, con lo scopo di ricominciare a lavorare con serenità. A Roma fa sciogliere dopo un mese la banda di assassini insediata a Palazzo Braschi, comandata dal federale Bardi, da Pollastrini e dai fratelli Franquinet. In molte città viene tentato anche un accordo di non ingerenza con i notabili antifascisti, con rimando della soluzione delle pendenze alla fine della guerra. Ma il progetto non regge: a dicembre del 1943 sono già iniziati gli attentati ai federali ed ai loro collaboratori. Il PCI non ha interesse alla pacificazione, anzi combatte due guerre, contro il fascismo e contro gli altri partiti della resistenza (lo scopo è che le rappresaglie fasciste eliminino gli antifascisti non comunisti). Vengono ammazzati Riva (e poi Capelli) a Torino, Resega a Milano, Ghisellini a Ferrara, mentre si sta recando all’Assemblea Nazionale del Partito. Dopo la notizia di quest’ultimo attentato, Pavolini annuncia in diretta radiofonica che si cambierà registro, e probabilmente non resta altro da fare.

Il giro di boa (l’ultimo del fascismo) è il processo e la fucilazione di Ciano, che assume la dimensione di un dramma elisabettiano. In difficoltà non è solo il duce, che deve fare fucilare il genero ed ex delfino, ma anche Pavolini, che di Ciano è molto amico. Entrambi però devono dimostrarsi intransigenti, l’uno nel non concedere la grazia, l’altro nel fare in modo che la domanda di grazia non arrivi. La purezza delle origini passa anche per gesti come questo. Del resto occorre dare un contentino agli ottocentomila uomini ai quali si sta chiedendo di combattere una guerra persa.

Il partito di Pavolini continua il suo corso, caoticamente e freneticamente. Sponsorizza la socializzazione, organizzando corsi su corsi per spiegarne i fondamenti e i benefici. Si dota anche di una propria forza armata, le Brigate Nere, militarizzando (nella misura del possibile) le squadre federali: ne fanno parte gli iscritti al partito dai 18 ai 60 anni che non siano altrimenti inquadrati in una forza armata. Il modello è il Volksturm tedesco, che però è organizzato come un orologio e comandato da generali. Le Brigate Nere falliscono, a conti fatti, nel proprio scopo di repressione delle bande partigiane, ed anche ai tedeschi appare chiaro ben presto che per le operazioni anti guerriglia funzionano meglio le divisioni dell’esercito di Graziani.

Il partito di Pavolini continua il suo corso, caoticamente e freneticamente. Sponsorizza la socializzazione, organizzando corsi su corsi per spiegarne i fondamenti e i benefici. Si dota anche di una propria forza armata, le Brigate Nere, militarizzando (nella misura del possibile) le squadre federali: ne fanno parte gli iscritti al partito dai 18 ai 60 anni che non siano altrimenti inquadrati in una forza armata. Il modello è il Volksturm tedesco, che però è organizzato come un orologio e comandato da generali. Le Brigate Nere falliscono, a conti fatti, nel proprio scopo di repressione delle bande partigiane, ed anche ai tedeschi appare chiaro ben presto che per le operazioni anti guerriglia funzionano meglio le divisioni dell’esercito di Graziani.

Quando la fine è vicina, Pavolini, deciso ad andare fino in fondo, lancia le ultime due proposte incendiarie: le uova del drago e le Termopili fasciste. Non per fare dello storicismo, ma se la fine di Starace ricorda molto da vicino quella del patriota Amatore Sciesa, quella di Pavolini sembra voler assomigliare alla fine di Cambronne (o almeno a quella che ci ha raccontato Victor Hugo).

La teoria delle uova del drago ha senso: ora che la guerra finisce e la perdiamo, in montagna ci andiamo noi. Diventiamo noi i partigiani e in quella veste combatteremo i vincitori. Le uova della resistenza fascista vanno però posate prima che la guerra finisca e questo non viene fatto (le imprese estemporanee dei Far e del partito fascista di Domenico Leccisi tra il 1945 e il 1947 si rifanno – pur senza continuità – alla teoria di Pavolini).

Le Termopili fasciste sono un progetto di creazione di un ridotto in Valtellina come ultimo baluardo nel quale confluire tutti e resistere ad oltranza. La Valtellina è stretta e difendibile e sarebbe un modo per chiudere in bellezza. Il progetto viene esposto nell’ultimo consiglio dei ministri sul Garda e prevede anche il trafugamento delle ceneri di Dante da Ravenna. “Invece di dire minchiate, agli approvvigionamenti ci hai pensato? Immagina che fame avranno i tuoi soldati dopo una marcia in montagna!” sono le parole del ministro degli esteri Anfuso, che riportano tutti tristemente alla realtà. La Valtellina è un progetto realizzabile, che però non viene realizzato per gravi carenze organizzative: prima di trasferire tutti lì, occorre sgombrare la zona dai partigiani e questo non viene fatto, con la conseguenza che al 26 aprile del 1945 in Valtellina ci sono ottantamila fascisti e un migliaio di partigiani, tutti chiusi nelle rispettive case e caserme con le porte e le finestre sotto il tiro delle mitragliatrici nemiche.

Le Termopili fasciste sono un progetto di creazione di un ridotto in Valtellina come ultimo baluardo nel quale confluire tutti e resistere ad oltranza. La Valtellina è stretta e difendibile e sarebbe un modo per chiudere in bellezza. Il progetto viene esposto nell’ultimo consiglio dei ministri sul Garda e prevede anche il trafugamento delle ceneri di Dante da Ravenna. “Invece di dire minchiate, agli approvvigionamenti ci hai pensato? Immagina che fame avranno i tuoi soldati dopo una marcia in montagna!” sono le parole del ministro degli esteri Anfuso, che riportano tutti tristemente alla realtà. La Valtellina è un progetto realizzabile, che però non viene realizzato per gravi carenze organizzative: prima di trasferire tutti lì, occorre sgombrare la zona dai partigiani e questo non viene fatto, con la conseguenza che al 26 aprile del 1945 in Valtellina ci sono ottantamila fascisti e un migliaio di partigiani, tutti chiusi nelle rispettive case e caserme con le porte e le finestre sotto il tiro delle mitragliatrici nemiche.

Pavolini riuscirà ad essere l’unico gerarca catturato con le armi in pugno e comanderà il plotone dei ministri fucilati e successivamente appesi a piazzale Loreto. Probabilmente muore con la consapevolezza che la damnatio memoriae della propria figura sia un percorso quasi obbligato. È troppo preparato ed esperto di propaganda per non sapere che in Italia il coraggio di sporcarsi le mani costa sempre troppo caro.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

Articolo Successivo I musulmani e il rischio del fariseismo

I musulmani e il rischio del fariseismo  La vittoria di Trump: il populismo ha sconfitto il conformismo

La vittoria di Trump: il populismo ha sconfitto il conformismo  Citazioni mussoliniane che faccio mie

Citazioni mussoliniane che faccio mie  “Soldati russi” in Ucraina: quale sarebbe lo “scandalo”?

“Soldati russi” in Ucraina: quale sarebbe lo “scandalo”?  Sandro Verderosa, Miscredenti. Islam e terrore: storia di un malinteso, Circolo Proudhon Edizioni, Roma 2017. La Prefazione di Enrico Galoppini

Sandro Verderosa, Miscredenti. Islam e terrore: storia di un malinteso, Circolo Proudhon Edizioni, Roma 2017. La Prefazione di Enrico Galoppini  Il prode Matteo, fra sceicchi, bombe e ministresse

Il prode Matteo, fra sceicchi, bombe e ministresse  Dalla “dottrina” di Monroe ai “quattordici punti” di Wilson. Le origini dell’interventismo americano negli affari europei

Dalla “dottrina” di Monroe ai “quattordici punti” di Wilson. Le origini dell’interventismo americano negli affari europei  Guida alla scrittura di una tesi di laurea sulla “Primavera araba”

Guida alla scrittura di una tesi di laurea sulla “Primavera araba”