L’ipocrisia della guerra democratica che non produce più “schiavi”

di Enrico Galoppini

Nell’antichità – com’è risaputo – le guerre, oltre ad ampliamenti territoriali più o meno consistenti, portavano al vincitore altri vantaggi, tra i quali un’importanza centrale l’aveva il bottino in schiavi che gli sconfitti dovevano, volenti o nolenti, tributare.

Nell’antichità – com’è risaputo – le guerre, oltre ad ampliamenti territoriali più o meno consistenti, portavano al vincitore altri vantaggi, tra i quali un’importanza centrale l’aveva il bottino in schiavi che gli sconfitti dovevano, volenti o nolenti, tributare.

La riduzione in schiavitù degli sconfitti è un classico delle guerre che si son combattute fino all’epoca moderna, quando tale pratica è stata abbandonata, principalmente per due ordini di motivi: per un verso, le esigenze produttive del capitalismo più avanzato non l’hanno più resa indispensabile; per un altro, uno stato d’animo “democratico” ed “umanitario” – utile a rafforzare la presa del capitalismo in ascesa – ha preso a permeare le mentalità.

In tutto ciò vi è anche stato comunque chi, in epoca moderna, la schiavitù l’ha praticata senza dichiarare guerra a nessuno, ed è il caso degli anglosassoni, che hanno razziato in Africa milioni di “braccia” da mettere al lavoro coatto per quel “miracolo” che sarebbe stata l’America. Ma questo è un caso particolare, che qui interessa solo di passata, poiché vorremmo focalizzare l’attenzione solo sugli schiavi prodotti dalle guerre. Ieri come oggi, anche se a prima vista non sembrerebbe così.

Nella riduzione in schiavitù degli sconfitti, inoltre, vi era nei tempi antichi anche una forma di umiliazione. Quelli di loro che, in catene, venivano trascinati dai condottieri trionfanti per essere venduti a padroni stranieri, si trovavano sradicati dal loro habitat e dai loro specifici modi di vita. La schiavitù, oltre ad essere una condizione materiale pesante, dal punto di vista esistenziale era un trauma spaventoso.

È altresì vero che ad un certo punto, poteva intervenire nella vita di uno schiavo frutto di un bottino di guerra l’agognato momento della “liberazione”. Ed è del pari vero che lo schiavo, in certi contesti, era ben mantenuto dal padrone, perlomeno sotto tutti gli aspetti della vita materiale. Ma non solo, perché, tanto per dirne una, gli antichi non erano assolutamente interessati alla “conversione” di chi non seguiva il loro culto avito.

Ad ogni modo, qui non c’interessa tessere le lodi (se mai fosse il caso) dei “bei tempi andati”, perché anche nell’antichità, accanto ad innumerevoli aspetti senz’alcun dubbio da approvare per ciò che riguarda la vita dei subalterni (ovvero la maggioranza, come sempre, della popolazione), ve n’erano anche alcuni che oggi faremmo fatica a digerire. Anche se va riconosciuto che non è coi parametri morali di oggi che va giudicato il passato.

Quello che invece ci preme evidenziare è che, rispetto ai tempi premoderni, la guerra e la schiavitù che essa produceva non erano ammantate di quell’ipocrisia che, al contrario, ai nostri tempi invade ogni cosa, e non solo la guerra.

Quello che invece ci preme evidenziare è che, rispetto ai tempi premoderni, la guerra e la schiavitù che essa produceva non erano ammantate di quell’ipocrisia che, al contrario, ai nostri tempi invade ogni cosa, e non solo la guerra.

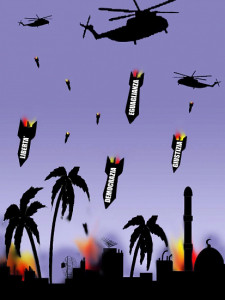

Che oggigiorno, nell’era della “democrazia” e della “libertà”, ufficialmente, non la si fa più a nessuno, tant’è che nessuno consegna più la “dichiarazione di guerra” al nemico.

Eppure i conflitti armati nel mondo non fanno che aumentare esponenzialmente, anche se sono cambiate le scale di priorità di chi tira i fili di quelle che vien difficile definire “guerre”.

Le acquisizioni territoriali, le cosiddette “chilometrate”, non interessano più a nessuno, sostituite semmai da redistribuzioni di territori e divisioni e/o accorpamenti secondo “linee di faglia” etniche. Non parliamo poi di “colonie”: guai anche solo a parlarne, eppure chi viene sconfitto diventa una neo-colonia, dello status di “colonizzato” godendo però solo degli aspetti negativi.

Ma ai nostri tempi c’è una cosa, su tutte, che il vincitore non può assolutamente permettersi di fare: ridurre in schiavitù i vinti. Figuriamoci se può disturbare il teatrino messo su con l’Onu, che da quando è stata fondata predica la “pace perpetua”. Così, complice anche questa suprema ipocrisia che è l’Onu, il ‘bottino umano’ che si può trarre da una vittoria militare ha perso completamente d’interesse.

I vinti, tutti i vinti, “di diritto” restano sulla loro terra. A godersi, come raccontano i media, la pacchia della “liberazione”. Ma la distruzione del loro tessuto socio-economico, oltre alla riduzione della loro politica a mera esecutrice dei voleri dei “liberatori”, determina in costoro, nel breve volgere di tempo, un irrefrenabile e, per certi aspetti, improcrastinabile esigenza di emigrare altrove, fuori dall’inferno.

In poche parole, i vinti, finalmente “liberati”, della loro “libertà” non sanno di che farsene, e così, mentre per essi diventa un’impresa anche il solo uscire di casa perché si potrebbe essere sventrati da un’autobomba piazzata da una delle fazioni in lotta sapientemente aizzate una contro l’altra, il costo della vita schizza a cifre da capogiro e trovare un lavoro diventa una chimera, ecco che a questo punto l’emigrazione diventa la via obbligata.

Il risultato di queste guerre democratiche in nome di “sacri” ed “inviolabili principi”, è perciò un costo umano altissimo, superiore a quello di qualsiasi altro evento bellico dell’antichità. Al conteggio delle vittime dirette dei bombardamenti che devono spianare la strada alle truppe di terra, va a sommarsi quello di coloro che ingrossano le fila di una migrazione forzata, della quale – tra l’altro – i diretti responsabili non soffrono alcun peso, considerato che questi flussi migratori avvengono nel “Vecchio mondo” e lasciano perciò inalterata la situazione nel “Nuovo”.

Una volta arrivati a destinazione nel paese di “accoglienza”, solo una minoranza degli immigrati troverà un’adeguata sistemazione socio-economica. “Adeguata” se comparata con quella di cui godevano nel paese d’origine, dov’era garantito un buon livello di educazione, oltre che uno “stato sociale” che le generazioni “liberate” potranno solo sognarsi, visto che diventeranno immediatamente oggetto delle “riforme” più gradite al sistema bancario transnazionale. I più, fra gli emigrati a causa della distruzione del loro Stato, si adegueranno a mansioni comprimarie, ad incarichi sottopagati, in (sleale) concorrenza con gli autoctoni. A conti fatti, sotto la patina delle belle parole dell’“accoglienza”, chi gestisce le leve dell’economia cosiddetta “globale” avrà fatto un lauto guadagno.

Per gli autoctoni, infine, l’arrivo di questa massa di schiavi moderni che nessuno ha il coraggio di definire tali, si risolverà unicamente in un disagio, sotto ogni punto di vista, se si analizzano senza veli ideologici i flussi migratori prodotti dalle guerre Usa-Nato in giro per il mondo.

Nell’antichità, almeno, quando l’ipocrisia delle belle parole d’ordine non aveva ancora invaso le coscienze e le istituzioni, la schiavitù pura e semplice ai danni degli sconfitti produceva una quantità di forza lavoro da impiegare per i lavori più pesanti, dai quali gli “uomini liberi” erano dunque sollevati. Con tutta evidenza, ci piaccia o meno, vincere una guerra conveniva a tutti, e non solo alla cricca dominante (che ha sempre tratto il suo tornaconto, ovviamente).

Nell’antichità, almeno, quando l’ipocrisia delle belle parole d’ordine non aveva ancora invaso le coscienze e le istituzioni, la schiavitù pura e semplice ai danni degli sconfitti produceva una quantità di forza lavoro da impiegare per i lavori più pesanti, dai quali gli “uomini liberi” erano dunque sollevati. Con tutta evidenza, ci piaccia o meno, vincere una guerra conveniva a tutti, e non solo alla cricca dominante (che ha sempre tratto il suo tornaconto, ovviamente).

Oggi, invece, ci vorrebbero far andare in visibilio per le “nostre” vittorie contro i “selvaggi” di turno, dall’Iraq alla Libia, dalla Siria all’Afghanistan eccetera. Dovremmo tutti rallegrarci che, finalmente, con la caduta di qualche “tiranno” anche altrove splenderà il sole della “democrazia”.

Ma queste guerre non sono come le partite di calcio, dove se la squadra del cuore vince son tutti contenti, il ricco come il povero, l’ingenuo come il profittatore.

Qui vince solo uno, e cioè questo cosiddetto capitalismo gestito dal sistema bancario transnazionale, senza patria e senza rispetto per niente e nessuno. A perdere, invece, sono tutti gli altri. Gli sconfitti, che a parte i soliti “collaborazionisti” che si trovano sempre, dovranno risolversi – quando realizzeranno che sono stati fregati – a lasciare la loro Patria per andare ad umiliarsi all’estero. E, peggio ancora, caso unico nella storia, persino la gran parte di quelli che, illusi d’aver vinto, si vedranno recapitare un sacco di stranieri, entrando con essi in un’impossibile “concorrenza” economica che li condurrà, nel breve termine, ad un drastico peggioramento della loro situazione socio-economica.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

Articolo Successivo Maaloula ritorna alla Siria, la Vergine Maria ritorna a Maaloula

Maaloula ritorna alla Siria, la Vergine Maria ritorna a Maaloula  Ancora sulla necessaria fine di questa “Europa”

Ancora sulla necessaria fine di questa “Europa”  Chi darà una “risposta” alla figlia dei coniugi trucidati in casa?

Chi darà una “risposta” alla figlia dei coniugi trucidati in casa?  La favola del terzo millennio: tutto il mondo in guerra contro l’Isis

La favola del terzo millennio: tutto il mondo in guerra contro l’Isis  Disastri e terremoti: “Bambole, non c’è una lira!”

Disastri e terremoti: “Bambole, non c’è una lira!”  Fenomenologia (o psicopatologia?) dell’“amico” di Facebook

Fenomenologia (o psicopatologia?) dell’“amico” di Facebook  Quiz a premi o ‘allevamento di politici’?

Quiz a premi o ‘allevamento di politici’?  Gabinetti “all gender” contro le “discriminazioni”? Un’altra questione posta male…

Gabinetti “all gender” contro le “discriminazioni”? Un’altra questione posta male…