Intervista a Stefano Fabei sul 25 aprile

a cura di Enrico Galoppini

Qual è il quadro complessivo della situazione in Italia nella primavera del 1945? Quali le forze in campo e, soprattutto, il loro peso effettivo dal punto vista strettamente militare? Ci potresti parlare in particolare degli italiani in armi nelle fasi finali di quella “guerra civile” inserita nella guerra più generale in corso, per ciò che ci riguardava, dal 10 giugno del 1940?

Al di là delle cifre, spesso diverse a seconda delle fonti, circa le forze belligeranti, nella primavera dell’ultimo anno di guerra il quadro sul piano militare per i fascisti e per i tedeschi era drammatico, a causa di varie ragioni. In aprile gli Alleati avevano dato inizio all’offensiva finale per sfondare la Linea Gotica e dilagare poi dalla Pianura Padana verso tutta l’Italia del nord. Le forze germaniche avevano in qualche misura perso la determinazione a resistere; alcuni dei loro vertici, a cominciare da quelli delle SS, prevedendo la sconfitta, erano da tempo entrati in trattative con il nemico e stavano facendo il possibile per portare a casa la pelle ritirandosi in molti casi prima dei loro alleati della Repubblica sociale. Questi ultimi erano in uno stato di confusione, frammentati in varie forze − dalla Guardia nazionale repubblicana alle divisioni dell’Esercito nazionale repubblicano rientrate in Italia dopo l’addestramento in Germania, dalle Brigate nere alla X MAS, alle varie organizzazioni − comandate da uomini che da tempo mancavano di una visione politica e strategica comune, della volontà e della capacità di coordinamento tra loro, e con i tedeschi, per resistere all’avanzata alleata. Una situazione caotica quindi, sia per i rapporti di forza sul campo, sia per le conflittualità tra i comandi delle varie armi presso i quali c’era chi, motivato politicamente, intendeva resistere e cercare «la bella morte» e chi invece, come nel caso della GNR − al cui interno, va ricordato, insieme alla MVSN (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) era stata inquadrata l’arma dei Carabinieri −, si proponeva di presidiare il territorio per un trapasso quanto più possibile indolore dei poteri alle forze nemiche avanzanti, nella convinzione di dover garantire una continuità dello Stato ed evitare il bagno di sangue.

Al di là delle cifre, spesso diverse a seconda delle fonti, circa le forze belligeranti, nella primavera dell’ultimo anno di guerra il quadro sul piano militare per i fascisti e per i tedeschi era drammatico, a causa di varie ragioni. In aprile gli Alleati avevano dato inizio all’offensiva finale per sfondare la Linea Gotica e dilagare poi dalla Pianura Padana verso tutta l’Italia del nord. Le forze germaniche avevano in qualche misura perso la determinazione a resistere; alcuni dei loro vertici, a cominciare da quelli delle SS, prevedendo la sconfitta, erano da tempo entrati in trattative con il nemico e stavano facendo il possibile per portare a casa la pelle ritirandosi in molti casi prima dei loro alleati della Repubblica sociale. Questi ultimi erano in uno stato di confusione, frammentati in varie forze − dalla Guardia nazionale repubblicana alle divisioni dell’Esercito nazionale repubblicano rientrate in Italia dopo l’addestramento in Germania, dalle Brigate nere alla X MAS, alle varie organizzazioni − comandate da uomini che da tempo mancavano di una visione politica e strategica comune, della volontà e della capacità di coordinamento tra loro, e con i tedeschi, per resistere all’avanzata alleata. Una situazione caotica quindi, sia per i rapporti di forza sul campo, sia per le conflittualità tra i comandi delle varie armi presso i quali c’era chi, motivato politicamente, intendeva resistere e cercare «la bella morte» e chi invece, come nel caso della GNR − al cui interno, va ricordato, insieme alla MVSN (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) era stata inquadrata l’arma dei Carabinieri −, si proponeva di presidiare il territorio per un trapasso quanto più possibile indolore dei poteri alle forze nemiche avanzanti, nella convinzione di dover garantire una continuità dello Stato ed evitare il bagno di sangue.

Perché è stata scelta proprio la data del 25 aprile per simboleggiare la “Liberazione”?

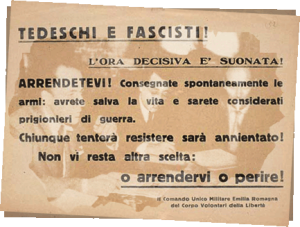

In quel giorno il Comitato di liberazione nazionale alta Italia (CLNAI), il cui comando con sede a Milano era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani, proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai tedeschi e dai fascisti, indicando alle formazioni partigiane facenti parte del Corpo volontari della libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate. Contemporaneamente il CLNAI assunse il potere “in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo italiano”, stabilendo tra l’altro la condanna a morte per i gerarchi fascisti e Mussolini. Quest’ultimo, il 21 aprile era stato informato dal comando della GNR di una comunicazione riservata, secondo la quale alle ore 12 del 25 aprile il CLN avrebbe dato il via all’insurrezione su tutto il territorio della RSI. Mentre i vertici di questa discutevano tra loro, gli Alleati proseguivano l’offensiva verso nord: Bologna era liberata il 21 aprile, Modena il 22, Genova e Reggio Emilia il 24. In questo giorno fu diffusa la notizia che gli anglo-americani avevano superato la Linea Gotica e che dappertutto i tedeschi erano in rotta. L’indomani a Mussolini non rimanevano pertanto che due soluzioni: un accordo con i vertici dell’antifascismo, in vista della trasmissione del potere, o partire verso il lago di Como e la Valtellina.

In quel giorno il Comitato di liberazione nazionale alta Italia (CLNAI), il cui comando con sede a Milano era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani, proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai tedeschi e dai fascisti, indicando alle formazioni partigiane facenti parte del Corpo volontari della libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate. Contemporaneamente il CLNAI assunse il potere “in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo italiano”, stabilendo tra l’altro la condanna a morte per i gerarchi fascisti e Mussolini. Quest’ultimo, il 21 aprile era stato informato dal comando della GNR di una comunicazione riservata, secondo la quale alle ore 12 del 25 aprile il CLN avrebbe dato il via all’insurrezione su tutto il territorio della RSI. Mentre i vertici di questa discutevano tra loro, gli Alleati proseguivano l’offensiva verso nord: Bologna era liberata il 21 aprile, Modena il 22, Genova e Reggio Emilia il 24. In questo giorno fu diffusa la notizia che gli anglo-americani avevano superato la Linea Gotica e che dappertutto i tedeschi erano in rotta. L’indomani a Mussolini non rimanevano pertanto che due soluzioni: un accordo con i vertici dell’antifascismo, in vista della trasmissione del potere, o partire verso il lago di Como e la Valtellina.

E quindi?

Nel pomeriggio del 25, accompagnato da una delegazione di governo della RSI, il Duce incontrò presso la curia arcivescovile milanese gli esponenti del CLNAI, che rappresentava il governo Bonomi al nord, e del Corpo volontari della libertà, ovvero il braccio armato della Resistenza. Nell’incontro organizzato dal cardinale Schuster, il quale si era proposto per la mediazione, a Mussolini, accompagnato da Barracu, Bassi, Cella e Zerbino, cui si aggiunse poi Graziani, la delegazione della controparte, composta dal generale Cadorna, da Achille Marazza e Riccardo Lombardi, chiese una resa senza condizioni entro il più breve tempo possibile, dato che era imminente l’ordine dell’insurrezione generale. Il dittatore chiese garanzie per i fascisti e le loro famiglie e Marazza, con l’approvazione degli altri due delegati, cercò di rassicurare a proposito Mussolini che però doveva arrendersi. Nel momento in cui l’accordo parve possibile, Graziani affermò che, come comandante supremo dell’esercito, prima di firmare qualsiasi cosa, voleva metterne al corrente gli alleati. Il prefetto Bassi intervenne dichiarando di essere stato informato che le trattative intavolate da giorni dai tedeschi con il CLNAI erano sul punto di giungere a conclusione. Pressati dalla delegazione fascista, Marazza e Schuster non poterono fare altro che confermare i fatti. Il secondo, mostrando e leggendo qualche documento, scatenò la rabbia del Duce, che si lanciò in un duro attacco contro i tedeschi, nei cui confronti egli avrebbe ripreso liberta d’azione. Chiesta un’ora per decidere, disse che sarebbe tornato in prefettura. Convinto di essere caduto in un’imboscata, il dittatore parlò sul da farsi con Bassi, Graziani, Pavolini, Pisenti e Colombo: resistere in prefettura, come consigliato da Bassi, e attendere gli Alleati, o arrendersi senza condizioni al CLNAI, i cui capi lo aspettavano in arcivescovado per trarlo in arresto e tradurlo davanti a un tribunale del popolo il cui verdetto non era difficile prevedere. Deciso a evitare un altro 25 luglio e a raggiungere la Valtellina, intorno alle ore 20 Mussolini lasciò per l’ultima volta, da vivo, la città dove il 23 marzo 1919 aveva fondato il fascismo. Fu quindi il 25 aprile il giorno della Liberazione. Alla luce degli eventi che ho cercato di sintetizzare, non risulta casuale la scelta da parte degli antifascisti di questo giorno come data per l’insurrezione.

Nel pomeriggio del 25, accompagnato da una delegazione di governo della RSI, il Duce incontrò presso la curia arcivescovile milanese gli esponenti del CLNAI, che rappresentava il governo Bonomi al nord, e del Corpo volontari della libertà, ovvero il braccio armato della Resistenza. Nell’incontro organizzato dal cardinale Schuster, il quale si era proposto per la mediazione, a Mussolini, accompagnato da Barracu, Bassi, Cella e Zerbino, cui si aggiunse poi Graziani, la delegazione della controparte, composta dal generale Cadorna, da Achille Marazza e Riccardo Lombardi, chiese una resa senza condizioni entro il più breve tempo possibile, dato che era imminente l’ordine dell’insurrezione generale. Il dittatore chiese garanzie per i fascisti e le loro famiglie e Marazza, con l’approvazione degli altri due delegati, cercò di rassicurare a proposito Mussolini che però doveva arrendersi. Nel momento in cui l’accordo parve possibile, Graziani affermò che, come comandante supremo dell’esercito, prima di firmare qualsiasi cosa, voleva metterne al corrente gli alleati. Il prefetto Bassi intervenne dichiarando di essere stato informato che le trattative intavolate da giorni dai tedeschi con il CLNAI erano sul punto di giungere a conclusione. Pressati dalla delegazione fascista, Marazza e Schuster non poterono fare altro che confermare i fatti. Il secondo, mostrando e leggendo qualche documento, scatenò la rabbia del Duce, che si lanciò in un duro attacco contro i tedeschi, nei cui confronti egli avrebbe ripreso liberta d’azione. Chiesta un’ora per decidere, disse che sarebbe tornato in prefettura. Convinto di essere caduto in un’imboscata, il dittatore parlò sul da farsi con Bassi, Graziani, Pavolini, Pisenti e Colombo: resistere in prefettura, come consigliato da Bassi, e attendere gli Alleati, o arrendersi senza condizioni al CLNAI, i cui capi lo aspettavano in arcivescovado per trarlo in arresto e tradurlo davanti a un tribunale del popolo il cui verdetto non era difficile prevedere. Deciso a evitare un altro 25 luglio e a raggiungere la Valtellina, intorno alle ore 20 Mussolini lasciò per l’ultima volta, da vivo, la città dove il 23 marzo 1919 aveva fondato il fascismo. Fu quindi il 25 aprile il giorno della Liberazione. Alla luce degli eventi che ho cercato di sintetizzare, non risulta casuale la scelta da parte degli antifascisti di questo giorno come data per l’insurrezione.

Che senso ha, oggi, festeggiare ancora quest’ultima? Può essere, il 25 aprile, una festa in grado di unire gli italiani o non è, piuttosto, il pretesto per tenerli perennemente divisi? Che cosa significa la “memoria condivisa” di cui molti parlano?

Malgrado siano passati molti anni, la ricorrenza suscita ancora oggi polemiche e forse questo può essere considerato normale in un Paese in cui ci si divide ancora sui Borboni, su Garibaldi, sul Risorgimento e su pagine della nostra storia cronologicamente ben più lontane. Il fatto è che, anche tra quanti ne promuovono la celebrazione, il 25 aprile, invece di unire, divide. Le polemiche tra ANPI, Partito democratico e Comunità ebraica sono all’ordine del giorno. Per ragioni legate al trascorrere inesorabile del tempo, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia non è più quella di una volta, nel senso che la maggior parte di coloro che hanno combattuto nella Resistenza è scomparsa e all’ANPI − che alcuni anni fa, per non estinguersi naturalmente e fatalmente, cambiò il suo statuto − sono state associate persone che non possono essere state partigiani, essendo nate dopo la Seconda guerra mondiale. Il fatto di voler aggregare tutto e il contrario di tutto, di voler in qualche modo rappresentare “resistenze” sviluppatesi in contesti geopolitici e cronologici diversi, storicamente parlando non ha senso; ha causato una sorta di snaturamento e una perdita di prestigio dell’ANPI, nata, ripeto, come associazione di partigiani italiani. Pretendere di far sfilare fianco a fianco ebrei e palestinesi, senza che emergano polemiche tra le due componenti, mi sembra francamente una pretesa eccessiva. Va da sé, comunque, che tutte le lotte di liberazione abbiano dignità e diritto alla propria visibilità.

Malgrado siano passati molti anni, la ricorrenza suscita ancora oggi polemiche e forse questo può essere considerato normale in un Paese in cui ci si divide ancora sui Borboni, su Garibaldi, sul Risorgimento e su pagine della nostra storia cronologicamente ben più lontane. Il fatto è che, anche tra quanti ne promuovono la celebrazione, il 25 aprile, invece di unire, divide. Le polemiche tra ANPI, Partito democratico e Comunità ebraica sono all’ordine del giorno. Per ragioni legate al trascorrere inesorabile del tempo, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia non è più quella di una volta, nel senso che la maggior parte di coloro che hanno combattuto nella Resistenza è scomparsa e all’ANPI − che alcuni anni fa, per non estinguersi naturalmente e fatalmente, cambiò il suo statuto − sono state associate persone che non possono essere state partigiani, essendo nate dopo la Seconda guerra mondiale. Il fatto di voler aggregare tutto e il contrario di tutto, di voler in qualche modo rappresentare “resistenze” sviluppatesi in contesti geopolitici e cronologici diversi, storicamente parlando non ha senso; ha causato una sorta di snaturamento e una perdita di prestigio dell’ANPI, nata, ripeto, come associazione di partigiani italiani. Pretendere di far sfilare fianco a fianco ebrei e palestinesi, senza che emergano polemiche tra le due componenti, mi sembra francamente una pretesa eccessiva. Va da sé, comunque, che tutte le lotte di liberazione abbiano dignità e diritto alla propria visibilità.

Quanto alla “memoria condivisa”, la ritengo un’utopia poiché quei tragici eventi non sono poi così lontani da permettere un punto d’incontro tra i congiunti di coloro che caddero da entrambe le parti. Pacificazione e perdono fanno parte della sfera religiosa e/o morale di ciascuno: il fatto poi che ci si speculi sopra per ragioni politiche certamente non aiuta. Inoltre va considerato questo: molto più di un conflitto contro una potenza straniera, una guerra civile – che, come quella combattuta in Italia tra il 1943 e il 1945, è divisoria per sua natura e in certi casi spacca in due una stessa famiglia − ha sempre e ovunque comportato l’insorgere di efferatezze, facendo emergere gli istinti più bestiali. I familiari dei caduti di entrambe le parti non dimenticano facilmente e spesso non sono disposti a perdonare; né, credo, sia giusto chiederglielo; ognuno ha una propria coscienza e si comporta in base a quanto questa gli detta.

Quanto alla “memoria condivisa”, la ritengo un’utopia poiché quei tragici eventi non sono poi così lontani da permettere un punto d’incontro tra i congiunti di coloro che caddero da entrambe le parti. Pacificazione e perdono fanno parte della sfera religiosa e/o morale di ciascuno: il fatto poi che ci si speculi sopra per ragioni politiche certamente non aiuta. Inoltre va considerato questo: molto più di un conflitto contro una potenza straniera, una guerra civile – che, come quella combattuta in Italia tra il 1943 e il 1945, è divisoria per sua natura e in certi casi spacca in due una stessa famiglia − ha sempre e ovunque comportato l’insorgere di efferatezze, facendo emergere gli istinti più bestiali. I familiari dei caduti di entrambe le parti non dimenticano facilmente e spesso non sono disposti a perdonare; né, credo, sia giusto chiederglielo; ognuno ha una propria coscienza e si comporta in base a quanto questa gli detta.

Che cosa pensi delle polemiche che, puntualmente, vengono imbastite intorno al corteo del 25 aprile?

Ritengo siano determinate soprattutto da ragioni di visibilità e opportunità politica, che niente hanno a che fare con la Storia.

Da storico, che idea ti sei fatto delle ragioni “ideali” di coloro che si schierano da una parte e dall’altra? Il rischio è sempre quello di semplificare, sia considerando la contrapposizione (che non era certamente solo tra “fascisti” e “comunisti”) sia se guardiamo all’interno dei rispettivi schieramenti, dove troviamo individualità d’eccezione, anche dal punto di vista umano, così come dei delinquenti comuni che col pretesto della guerra si macchiarono di crimini orrendi. Ma perché mai dobbiamo continuare a commemorare, anche nei nomi delle vie, i fratelli Cervi e mai i fratelli Govoni?

Semplificare la Storia per cercare di strumentalizzarla a fini politici è cosa tanto diffusa quanto assurda; costituisce il tradimento stesso dei fini ultimi di una disciplina che, in quanto scientifica, dovrebbe mirare costantemente e progressivamente a una rappresentazione obiettiva del passato, per conoscerlo e − utopia!? – trarne insegnamento. Uomini in buona fede, onesti e leali credo ci siano stati da entrambe le parti, così come ladri, assassini e canaglie. Un discorso particolare meritano i giovani, anche quelli che abbracciarono fino al termine del conflitto la causa della parte sconfitta; per venti anni il regime li aveva educati a certi valori e non ad altri. Quanto alla commemorazione soltanto di alcune delle vittime, quelle appartenenti al fronte uscito vittorioso, è una questione antica come il mondo.

Semplificare la Storia per cercare di strumentalizzarla a fini politici è cosa tanto diffusa quanto assurda; costituisce il tradimento stesso dei fini ultimi di una disciplina che, in quanto scientifica, dovrebbe mirare costantemente e progressivamente a una rappresentazione obiettiva del passato, per conoscerlo e − utopia!? – trarne insegnamento. Uomini in buona fede, onesti e leali credo ci siano stati da entrambe le parti, così come ladri, assassini e canaglie. Un discorso particolare meritano i giovani, anche quelli che abbracciarono fino al termine del conflitto la causa della parte sconfitta; per venti anni il regime li aveva educati a certi valori e non ad altri. Quanto alla commemorazione soltanto di alcune delle vittime, quelle appartenenti al fronte uscito vittorioso, è una questione antica come il mondo.

Perché la “staffetta partigiana” si studia ancora sui banchi di scuola mentre gli studenti non hanno mai sentito parlare delle “ausiliarie” schieratesi con la RSI?

Per le ragioni che ho sopra illustrato, per il persistere della damnatio memoriae, il che è storicamente assurdo.

Come giudichi l’opera di Giampaolo Pansa? Ritieni che Il sangue dei vinti e i successivi libri siano serviti ad aprire gli occhi a un pubblico più vasto di quello che aveva letto le opere di Giorgio Pisanò?

Pansa ha compiuto una vasta, e redditizia, opera di diffusione di storie che per decenni erano state volutamente ignorate od ostracizzate in quanto scritte da persone, come Pisanò, che avevano combattuto nello schieramento sconfitto. Quelle testimonianze erano, nel migliore dei casi, ritenute “di parte” e poco attendibili, soprattutto nella misura in cui mettevano in discussione la rappresentazione mitica della Resistenza. Sarà opportuno ricordare in merito due fatti che segnarono un’inversione di tendenza, mirante a una lettura più obiettiva della storia. Il 29 agosto 1990 Otello Montanari, presidente dell’Istituto “Alcide Cervi” e dirigente dell’ANPI, pubblicò sul “il Resto del Carlino” un articolo, «Rigore sugli atti di “Eros” e Nizzoli», ribattezzato «Chi sa, parli», dove invitava finalmente a far luce sui delitti compiuti nel dopoguerra a danno degli sconfitti. Da allora cominciarono a essere rivisti alcuni processi, tra cui quello per l’omicidio di don Pessina. Montanari fu espulso dal suddetto istituto e dal comitato provinciale dell’ANPI, aspramente contestato ed emarginato all’interno del PCI, malgrado fosse difeso da alcuni importanti esponenti del mondo partigiano, come Maria Cervi, e del partito, come la Iotti, Trombadori e Fassino, i quali dopo quindici anni, rivalutarono ufficialmente la sua figura, mentre all’istituto “Cervi” fu riammesso l’anno successivo. Altro fatto che segnò un mutamento di rotta nella lettura della storia della Resistenza fu poi il discorso d’insediamento di Luciano Violante a presidente della Camera, il 10 maggio 1996. Violante chiese una riflessione sulle ragioni che, dopo l’8 settembre, avevano portato molti giovani a scegliere la RSI. Colpì soprattutto che quell’invito venisse da un uomo dell’ex-Pci.

Pansa ha compiuto una vasta, e redditizia, opera di diffusione di storie che per decenni erano state volutamente ignorate od ostracizzate in quanto scritte da persone, come Pisanò, che avevano combattuto nello schieramento sconfitto. Quelle testimonianze erano, nel migliore dei casi, ritenute “di parte” e poco attendibili, soprattutto nella misura in cui mettevano in discussione la rappresentazione mitica della Resistenza. Sarà opportuno ricordare in merito due fatti che segnarono un’inversione di tendenza, mirante a una lettura più obiettiva della storia. Il 29 agosto 1990 Otello Montanari, presidente dell’Istituto “Alcide Cervi” e dirigente dell’ANPI, pubblicò sul “il Resto del Carlino” un articolo, «Rigore sugli atti di “Eros” e Nizzoli», ribattezzato «Chi sa, parli», dove invitava finalmente a far luce sui delitti compiuti nel dopoguerra a danno degli sconfitti. Da allora cominciarono a essere rivisti alcuni processi, tra cui quello per l’omicidio di don Pessina. Montanari fu espulso dal suddetto istituto e dal comitato provinciale dell’ANPI, aspramente contestato ed emarginato all’interno del PCI, malgrado fosse difeso da alcuni importanti esponenti del mondo partigiano, come Maria Cervi, e del partito, come la Iotti, Trombadori e Fassino, i quali dopo quindici anni, rivalutarono ufficialmente la sua figura, mentre all’istituto “Cervi” fu riammesso l’anno successivo. Altro fatto che segnò un mutamento di rotta nella lettura della storia della Resistenza fu poi il discorso d’insediamento di Luciano Violante a presidente della Camera, il 10 maggio 1996. Violante chiese una riflessione sulle ragioni che, dopo l’8 settembre, avevano portato molti giovani a scegliere la RSI. Colpì soprattutto che quell’invito venisse da un uomo dell’ex-Pci.

Non soltanto Pansa, quindi, ha contribuito a rivedere certi giudizi. Indubbiamente, il grande successo dei suoi libri ha favorito in modo esponenziale una certa rilettura della storia. Credo che sottoporre quest’ultima a revisione, come ha scritto Angelo Del Boca, sia il compito stesso degli studiosi, essendo la storiografia nient’altro che una costante riscrittura della storia.

Hai mai pensato di scrivere qualcosa espressamente dedicato al tema della “Guerra civile”? Hai già pubblicato I neri e i rossi, incentrato sui tentativi finali di riavvicinamento tra fascisti e socialisti nella speranza di far vivere ancora, nel dopoguerra, le realizzazioni del Fascismo, in special modo quello repubblicano. Ma un libro complessivo sul 1943-1945 te la sentiresti di scriverlo?

Premesso che la maggior parte degli archivi è stata resa pubblica, oggi rimane da far luce non più sui grandi fatti, ma su singoli episodi. Come ricercatore storico preferisco impegnarmi su altri temi.

Premesso che la maggior parte degli archivi è stata resa pubblica, oggi rimane da far luce non più sui grandi fatti, ma su singoli episodi. Come ricercatore storico preferisco impegnarmi su altri temi.

L’ultima domanda è questa, più da futurologo che da storico: quando avremo il piacere in Italia di festeggiare un’autentica “Liberazione”?

Quando nel nostro Paese non ci saranno più esponenti politici che, per dimostrare la validità delle proprie tesi, cercano di piegare la Storia a fini di bottega, ossia di partito.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

Articolo Successivo La crociera del “Britannia”. Intervista a Michele Rallo

La crociera del “Britannia”. Intervista a Michele Rallo  Intervista a Giacomo Gabellini, autore di “Ucraina. Una guerra per procura”, Arianna Editrice, Bologna 2016

Intervista a Giacomo Gabellini, autore di “Ucraina. Una guerra per procura”, Arianna Editrice, Bologna 2016  Perché l’identità sessuale fa paura? Intervista a Enrica Perucchietti

Perché l’identità sessuale fa paura? Intervista a Enrica Perucchietti  Trump ha vinto: due domande a Stefano Vernole

Trump ha vinto: due domande a Stefano Vernole  Convegno “Evola-Guénon: incontro o scontro?”. Intervista a Enrico Galoppini

Convegno “Evola-Guénon: incontro o scontro?”. Intervista a Enrico Galoppini  Su alcuni aspetti dell’opera di René Guénon. Intervista a Claudio Mutti

Su alcuni aspetti dell’opera di René Guénon. Intervista a Claudio Mutti  Islam ed Europa. Intervista a Claudio Mutti

Islam ed Europa. Intervista a Claudio Mutti  Religione Romana e Islam: convergenza o divergenza? Intervista a Claudio Mutti

Religione Romana e Islam: convergenza o divergenza? Intervista a Claudio Mutti