Gennaio 1919: la conferenza della “Pax Americana” in Europa

di Michele Rallo

La Conferenza della Pace si apriva il 18 gennaio 1919 in un clima ancora idilliaco, determinato dal permanere dello spirito utopistico prodotto dalle parole d’ordine americane del periodo bellico. Certo, le prime crepe cominciavano a manifestarsi (Fiume, Dalmazia, Montenegro), ma si sperava che si trattasse soltanto di piccoli dissapori, destinati a trovare rapidamente soluzioni soddisfacenti per tutti.

La Conferenza della Pace si apriva il 18 gennaio 1919 in un clima ancora idilliaco, determinato dal permanere dello spirito utopistico prodotto dalle parole d’ordine americane del periodo bellico. Certo, le prime crepe cominciavano a manifestarsi (Fiume, Dalmazia, Montenegro), ma si sperava che si trattasse soltanto di piccoli dissapori, destinati a trovare rapidamente soluzioni soddisfacenti per tutti.

Sul piano pratico, la Conferenza era organizzata, gestita e composta esclusivamente dai vincitori della prima guerra mondiale, e in primo luogo dalle “Quattro Grandi”: Inghilterra, Francia, Italia e Stati Uniti d’America. Seguivano gli alleati minori: ventotto fra nazioni grandi e piccole (dal Giappone al Belgio) e dominions britannici (dal Sud Africa alla Nuova Zelanda). Tra i ventotto minori, addirittura, ve n’erano quattro (Ecuador, Perù, Bolivia e Uruguay) che non avevano partecipato neanche simbolicamente al conflitto, ma che avevano semplicemente rotto le relazioni diplomatiche con gli Imperi Centrali.

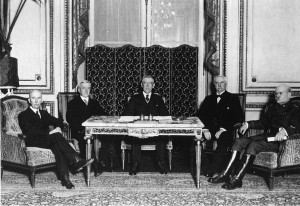

Le Quattro Grandi[1] e gli altri ventotto paesi non erano su un piano di parità, e ciò era cosa ufficiale, risaputa ed anche relativamente logica; peraltro oggettivamente consacrata dalla partecipazione soltanto delle prime a quelli che erano gli organi esecutivi della Conferenza: l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Esecutivo, meglio noto come il Consiglio dei Quattro; “i Quattro” – in questo caso – erano i massimi rappresentanti delle potenze: l’inglese David Lloyd-George, il francese Georges Clemenceau, l’italiano Vittorio Emanuele Orlando e lo statunitense Thomas Woodrow Wilson.

Vi erano, poi, cose meno note e meno logiche: per esempio, che fra i quattro vi fosse una maggioranza di fatto (LloydGeorge-Clemenceau-Wilson) ostile al rappresentante italiano; o – per fare un altro esempio – che fra i ventotto minori non fosse stato ammesso il Montenegro, uno tra i primi paesi ad entrare nella guerra mondiale, cui aveva recato un contributo certo non inferiore a quello del Guatemala o del Siam. Tutte stranezze, ma stranezze non casuali.

Altre stranezze, più sottili, sarebbero venute emergendo nel prosieguo dei lavori, quando – per esempio – si sarebbe venuto a discutere del concetto di “nazionalità”, elemento-base dei cosiddetti “Quattordici Punti di Wilson” che erano diventati, di fatto, il fondamento della Conferenza della Pace. Si sarebbe visto, allora, che per “nazionalità” si voleva intendere qualcosa di molto diverso rispetto a quel che si era sempre concepito in Europa. Ben lo spiegava l’insigne storico italiano della diplomazia, Amedeo Giannini: «Il concetto democratico della “nazionalità” degli alleati è quello della “coscienza nazionale” e non quello germanico “della razza e della lingua”.»[2] Orbene, questa particolare visione – oltre a sovvertire i canoni della tradizione romanticista del nazionalismo europeo – soppiantava alcuni elementi oggettivi e di pronto riscontro (l’etnia, la lingua, la religione) con un altro (la coscienza nazionale) certamente reale ma di facile travisamento. A riprova, il Giannini citava il caso della partecipazione di un nucleo epirota di difficile connotazione ad un episodio guerresco dell’Ottocento, utilizzato poi dalla Grecia per attribuire alla popolazione dell’intero Epiro (formata da greci, ma con una forte componente albanese) l’adesione alla “coscienza nazionale” ellenica.

Altre stranezze, più sottili, sarebbero venute emergendo nel prosieguo dei lavori, quando – per esempio – si sarebbe venuto a discutere del concetto di “nazionalità”, elemento-base dei cosiddetti “Quattordici Punti di Wilson” che erano diventati, di fatto, il fondamento della Conferenza della Pace. Si sarebbe visto, allora, che per “nazionalità” si voleva intendere qualcosa di molto diverso rispetto a quel che si era sempre concepito in Europa. Ben lo spiegava l’insigne storico italiano della diplomazia, Amedeo Giannini: «Il concetto democratico della “nazionalità” degli alleati è quello della “coscienza nazionale” e non quello germanico “della razza e della lingua”.»[2] Orbene, questa particolare visione – oltre a sovvertire i canoni della tradizione romanticista del nazionalismo europeo – soppiantava alcuni elementi oggettivi e di pronto riscontro (l’etnia, la lingua, la religione) con un altro (la coscienza nazionale) certamente reale ma di facile travisamento. A riprova, il Giannini citava il caso della partecipazione di un nucleo epirota di difficile connotazione ad un episodio guerresco dell’Ottocento, utilizzato poi dalla Grecia per attribuire alla popolazione dell’intero Epiro (formata da greci, ma con una forte componente albanese) l’adesione alla “coscienza nazionale” ellenica.

Al di là delle finzioni propagandistiche, comunque, la Conferenza della Pace non si ispirava certamente a qualsivoglia concetto di nazionalità, bensì a due diversi principi: quello della punizione dei vinti a pro dei vincitori (o, almeno, di alcuni dei vincitori); e quello di un forsennato espansionismo imperialistico e colonialistico di matrice inglese e – in misura minore – francese: espansionismo esplicito (in danno dei paesi arabi) o mascherato (in danno dei paesi europei) o ibrido (in danno della Turchia).

Malgrado gli americani continuassero a fare un gran parlare di democrazia e di diritti dei popoli, non ci si curava neanche di salvare le apparenze. La caratteristica precipua della Conferenza di Parigi, infatti, era quella di interrompere la lunga tradizione riconciliatoria dei “Congressi” postbellici europei (da quello di Westfalia a quello di Vienna, a quello di Berlino) per inaugurare una nuova tendenza unidirezionale, punitiva e per nulla pacificatoria.

In passato i vari Congressi avevano riunito attorno ad uno stesso tavolo tutti i paesi coinvolti a vario titolo nel conflitto appena spirato (vincitori, vinti e talora anche alcuni neutrali), nel presupposto che tutti fossero interessati a ricercare gli equilibri necessari ad una convivenza la meno traumatica possibile fra gli ex nemici. Adesso, invece, la Conferenza della Pace riuniva soltanto i paesi vincitori, i quali avrebbero dovuto fissare i termini delle punizioni da infliggere, mediante i vari trattati di pace, ai paesi vinti. Questi ultimi sarebbero stati successivamente convocati, ed ai loro rappresentanti sarebbe stata imposta la firma dei rispettivi trattati di pace.[3]

In passato i vari Congressi avevano riunito attorno ad uno stesso tavolo tutti i paesi coinvolti a vario titolo nel conflitto appena spirato (vincitori, vinti e talora anche alcuni neutrali), nel presupposto che tutti fossero interessati a ricercare gli equilibri necessari ad una convivenza la meno traumatica possibile fra gli ex nemici. Adesso, invece, la Conferenza della Pace riuniva soltanto i paesi vincitori, i quali avrebbero dovuto fissare i termini delle punizioni da infliggere, mediante i vari trattati di pace, ai paesi vinti. Questi ultimi sarebbero stati successivamente convocati, ed ai loro rappresentanti sarebbe stata imposta la firma dei rispettivi trattati di pace.[3]

LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Il 10 gennaio – e cioè una settimana prima della seduta inaugurale della Conferenza della Pace – le nazioni alleate avevano ratificato il patto costitutivo della Società delle Nazioni (o Lega delle Nazioni), una creatura del genio politico del presidente Wilson, che ne aveva anticipato i tratti nei suoi famigerati Punti: «Una società generale delle nazioni deve essere costituita sulla base di accordi specifici, allo scopo di giungere a garanzie reciproche di indipendenza politica e integrità territoriale per tutti i paesi grandi e piccoli.»

Spacciata come un’organizzazione internazionale che avrebbe dovuto regolare i rapporti internazionali, garantire la sicurezza degli Stati, la pace tra i popoli, gli ideali di democrazia e di libertà, eccetera, eccetera, eccetera, la SdN avrebbe invece dovuto essere – secondo i desiderata dell’establishment americano – uno strumento che consentisse agli USA di gabellare la propria volontà politica per volontà della “comunità internazionale”.

Altra bizzarria, imposta dal presuntuoso inventore della Società: la costituzione della stessa avrebbe dovuto costituire parte integrante di tutti gli elaborandi trattati di pace; e quindi tutti i paesi vinti sarebbero stati obbligati ad accettare – in uno con le vessazioni dei trattati – anche l’adesione alla SdN. Per ottenere ciò, la prima parte di tutti i trattati di pace avrebbe dovuto essere necessariamente formata dai 26 articoli del patto costitutivo della Società delle Nazioni.

Ciò – è appena il caso di osservare – connotava la Società delle Nazioni (progenitrice dell’attuale Organizzazione delle Nazioni Unite) esattamente per quello che era: non una libera unione di Stati, ma un’organizzazione fiancheggiatrice dei paesi vincitori del conflitto mondiale. Peraltro, le Quattro Grandi (nel frattempo divenute Cinque, con l’aggregazione del Giappone) avrebbero dovuto detenere istituzionalmente la maggioranza (5 seggi su 9) nel Consiglio di Presidenza della Società.

Ciò – è appena il caso di osservare – connotava la Società delle Nazioni (progenitrice dell’attuale Organizzazione delle Nazioni Unite) esattamente per quello che era: non una libera unione di Stati, ma un’organizzazione fiancheggiatrice dei paesi vincitori del conflitto mondiale. Peraltro, le Quattro Grandi (nel frattempo divenute Cinque, con l’aggregazione del Giappone) avrebbero dovuto detenere istituzionalmente la maggioranza (5 seggi su 9) nel Consiglio di Presidenza della Società.

Ufficialmente, lo Statuto della Società delle Nazioni era approvato il 25 gennaio 1919, una settimana dopo l’inaugurazione della Conferenza della Pace. In realtà – come si è visto – era stato varato prima dell’apertura della Conferenza.

LA PREVALENZA DEL BLOCCO ANGLOSASSONE

Società delle Nazioni a parte – comunque – la Conferenza della Pace era il paravento dietro cui si celava il perfido maneggio che americani ed inglesi avevano ordito ai danni delle loro principali alleate. Non solo dell’Italia, come meglio vedremo più avanti; ma anche della stessa Francia che, dopo la fine dell’orgogliosa avventura napoleonica, era sempre stata prona ai desiderata anglosassoni.

Procediamo con ordine: nel seno dei “Quattro Grandi” si precostituiva ufficiosamente una maggioranza USA-UK-Francia, in contrapposizione alla componente italiana; all’interno di tale maggioranza prevaleva il blocco anglo-americano e, dentro questo, si aveva l’assoluta primazia degli Stati Uniti.

Questa sorta di gerarchia piramidale aveva una precisa giustificazione di natura economica. Al vertice v’erano gli Stati Uniti, perché questi erano gli unici a disporre di un’ampia possibilità di manovra economica, al punto che gli altri tre “grandi” – finanziariamente dissanguati dalla guerra – dipendevano da Washington per la loro stessa sopravvivenza alimentare. «In verità – scrive la Melchionni – gli Stati Uniti disponevano di un potere contrattuale enorme alla fine della guerra, perché gli alleati erano finanziariamente nelle loro mani.»[4]

Questa sorta di gerarchia piramidale aveva una precisa giustificazione di natura economica. Al vertice v’erano gli Stati Uniti, perché questi erano gli unici a disporre di un’ampia possibilità di manovra economica, al punto che gli altri tre “grandi” – finanziariamente dissanguati dalla guerra – dipendevano da Washington per la loro stessa sopravvivenza alimentare. «In verità – scrive la Melchionni – gli Stati Uniti disponevano di un potere contrattuale enorme alla fine della guerra, perché gli alleati erano finanziariamente nelle loro mani.»[4]

Ma anche nello stato di difficoltà economica v’era una graduatoria: in cima v’era la Gran Bretagna, la meno “povera”, peraltro legata agli Usa da una pressoché assoluta comunanza di interessi; in posizione mediana, la Francia; e, in fondo, l’Italia.

«L’Italia nell’immediato dopoguerra – scriveva il generale Caviglia – attraversò un momento difficile. Era spossata, senza capitali, senza materie prime, senza viveri. I rifornimenti del paese dipendevano dalla buona volontà dei nostri ex-alleati. Bisognava cercare di guadagnare tempo, mentre essi volevano ricattarci imponendo all’Italia delle condizioni di pace che sabotavano la nostra vittoria.»

Ciò spiega perché l’Italia non avesse difeso le proprie ragioni con le armi, laddove queste fossero state insidiate, come a Fiume o in Montenegro: «Non era possibile assumere un atteggiamento armato di fronte alla volontà ostile degli ex-alleati, perché i rifornimenti dell’Italia dipendevano dalla loro buona volontà.» E, più avanti: «In seguito avevo visto la Francia e l’Inghilterra sempre più cinicamente tradire l’Italia e trattarla come nemica vinta, e servirsi del Presidente Wilson per ricattarla. Nelle condizioni economiche in cui essa versava, dopo tutti i sacrifici generosamente fatti per la guerra, stremata di materie prime e di viveri, essi minacciavano per mezzo del Presidente degli Stati Uniti di rifiutarle i mezzi di vita, se non accettava una pace di umiliazione e di spoliazione.»[5]

Parigi era in una posizione mediana, ma solamente quanto alle condizioni economiche; perché sul piano generale era invece la più penalizzata dalla prevalenza del blocco anglosassone. La Francia era, infatti, la nazione-cardine dell’Europa, della sua cultura, del suo prestigio, del suo primato sulla scena mondiale. Posizioni che l’Italia – giunta soltanto da pochi decenni all’unità nazionale – non poteva vantare e, quindi, non poteva perdere.

Parigi era in una posizione mediana, ma solamente quanto alle condizioni economiche; perché sul piano generale era invece la più penalizzata dalla prevalenza del blocco anglosassone. La Francia era, infatti, la nazione-cardine dell’Europa, della sua cultura, del suo prestigio, del suo primato sulla scena mondiale. Posizioni che l’Italia – giunta soltanto da pochi decenni all’unità nazionale – non poteva vantare e, quindi, non poteva perdere.

LA FRANCIA È UMILIATA, MA FINGE DI NON ACCORGERSENE

Era proprio ai danni della Francia che americani ed inglesi organizzavano una formidabile manovra di spoliazione delle sue prerogative. Senza l’arrogante rozzezza della congiura antitaliana che incominciava a delinearsi, ma con tatto, con sottile intelligenza, dando addirittura l’impressione di voler premiare la fedele alleata. Il Primo Ministro francese Georges Clemenceau era infatti nominato Presidente della Conferenza della Pace, e la stessa scelta della sede della Conferenza – il castello di Versailles – era frutto di una valutazione che premiava i rancori gallici accumulati dopo la guerra franco-prussiana di mezzo secolo prima.[6]

Il settantottenne Clemenceau, soprannominato “il Tigre”, era lasciato libero di ruggire non soltanto contro l’odiata Germania, ma adesso anche contro l’alleata Italia, dandogli l’impressione di essere lui a guidare inglesi e americani lungo i sentieri impervi delle trattative di pace.

In realtà, era esattamente il contrario: era in primo luogo l’Inghilterra ad essere interessata alla cancellazione della Germania come potenza militare e marittima, così come era sempre l’Inghilterra ad essere la più interessata a comprimere il dinamismo italiano. All’uopo, i francesi venivano utilizzati soltanto come truppe ausiliarie, ma – come si diceva – dando loro l’impressione di guidare l’attacco.

Inoltre, americani ed inglesi organizzavano contro i francesi un raggiro particolarmente odioso, quello che mirava ad espropriarli della primazia linguistica (e quindi culturale) nel mondo civile. Un raggiro – sia detto per inciso – che è all’origine dell’odierna dittatura culturale anglosassone sull’intero pianeta.

Inoltre, americani ed inglesi organizzavano contro i francesi un raggiro particolarmente odioso, quello che mirava ad espropriarli della primazia linguistica (e quindi culturale) nel mondo civile. Un raggiro – sia detto per inciso – che è all’origine dell’odierna dittatura culturale anglosassone sull’intero pianeta.

Infatti, accampando la non conoscenza del francese da parte del Presidente americano Wilson (e non curandosi della non conoscenza dell’inglese da parte del Presidente del Consiglio italiano Orlando), gli anglosassoni imponevano l’inglese come lingua ufficiale della Conferenza della Pace. E ciò, malgrado la Conferenza si svolgesse a Parigi e malgrado il francese fosse – da sempre – la lingua franca della diplomazia mondiale.

Così, con un sol colpo, gli anglo-americani iniziavano la colonizzazione culturale dell’Europa e, al tempo stesso, imponevano la loro lingua come idioma ufficiale delle relazioni internazionali.

Il Tigre non faceva una piega: mostrava i denti, accennava uno scatto… ma, come ogni fiera da baraccone, obbediva docilmente agli ordini del domatore.

N O T E

1 Le Quattro Grandi diverranno in un secondo tempo Cinque, con l’aggregazione – in funzione di appoggio agli inglesi – del Giappone; era però inteso che quest’ultimo avesse voce in capitolo soltanto per le questioni relative all’estremo oriente.

2 Amedeo GIANNINI: L’Albania dall’indipendenza all’unione con l’Italia. 1913-1939. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Roma, 1940.

3 G.P. GENOV: Il Trattato di Neuilly e la Bulgaria. Associazione Italo-Bulgara, Roma, 1940.

4 Maria Grazia MELCHIONNI: Il confine orientale italiano, 1918-1920. Volume 1: La Vittoria Mutilata. Problemi ed incertezze della politica estera italiana sul finire della Grande Guerra (ottobre 1918 – gennaio 1919). Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1981.

5 Enrico CAVIGLIA: Il conflitto di Fiume. Garzanti editore, Milano, 1948.

6 Si ricordi che proprio a Versailles, nel 1871, l’arroganza prussiana aveva voluto che fosse incoronato il primo imperatore del Secondo Reich tedesco, Guglielmo I.

Articolo Precedente

Articolo Precedente Articolo Successivo

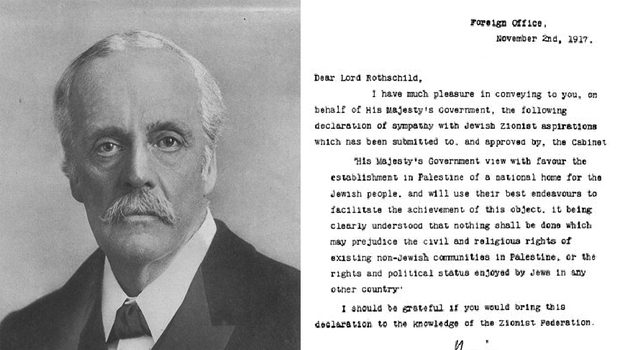

Articolo Successivo Palestina 1917-2017: cent’anni di menzogne e soprusi

Palestina 1917-2017: cent’anni di menzogne e soprusi  Marcello Pamio, Cancro S.p.A. Prefazione di Giuseppe Di Bella

Marcello Pamio, Cancro S.p.A. Prefazione di Giuseppe Di Bella  L’unica cosa da augurarsi davvero in politica

L’unica cosa da augurarsi davvero in politica  Nani e ballerine contro Trump, ma il popolo è con lui

Nani e ballerine contro Trump, ma il popolo è con lui  Un omaggio a Carmelo R. Viola: io, vittima della “predonomia”

Un omaggio a Carmelo R. Viola: io, vittima della “predonomia”  L’Italia ha il “diritto di esistere” o no?

L’Italia ha il “diritto di esistere” o no?  Checché ne dica Crocetta: questa è un’invasione

Checché ne dica Crocetta: questa è un’invasione  La vittoria di Trump: il populismo ha sconfitto il conformismo

La vittoria di Trump: il populismo ha sconfitto il conformismo